作者:欣欣然(Xin Su)

主编:方强 (Qiang Fang),王书功 (Shugong Wang),婕妮(Jenny Z)

《关于执行有关华人条约诸规定的法律》(即“排华法案” [1])是美国国会针对华人而制定的一系列歧视性法案。颁布之初只是对华人移民做出了限制(1882-1888年),排华倡导者和反对者的反复争执,复杂的矛盾见诸于辩论。群体往往受舆论影响而缺乏理性思维,长期的排华情绪最终导致全民的“爱国”排华风暴。1885年和1886年期间爆发了多起暴力排华事件,这促使国会采取了彻底排华的长期政策 (1888-1943年)。宗教与文化不相容,以及根深蒂固的种族主义思想,都是排华法案的背后因素。当出现经济和地缘政治危机时,族群之间的摩擦升级,最终导致对抗和排斥。在美国,华人被称为“黄祸”和“异教徒”,受到杀戮和驱逐;在中国,民众以传播“邪教”和颠覆清政府为理由,对美国传道士采取报复性行动。“排华法案”颁布之后,对华人而言政治环境愈发严酷,针对华人的种族歧视公开化。在母国的支持下,美国华人也曾举行大型的抗议活动。清政府又为了经济利益而抛弃海外华人的利益。美国华人为了美国国内经济危机和国际关系紧张付出了代价。

排华运动是美国的一页黑色历史

排华运动始于“排华法案”之前,并在十九世纪末达到高峰。自1850年到1906年爆发了近200次驱逐华人的事件。1849年至1902年间,洛杉矶官方记载的302件私刑案中,有200多名是亚裔受害者。1852年在埃尔多拉多(El Dorado),华人被赶出采矿点。1853年三千多在沙斯塔(Shasta)淘金的华人被驱逐,至50年代末留在当地的华人仅剩下160人。19世纪60年代金矿枯竭,华人矿工进入了白人不愿去的辛苦行业,如伐木场、农场和牧场[2] 。

1871年10月洛杉矶爆发了针对华人的私刑杀害案。17日15名华人被吊死,另有七八具尸体被肢解横陈街头。24日又有17位华人遇害,其中两人被乱刀捅死[3]。1876年4月安提俄克(Antioch)镇”白人会”放火烧毁唐人街,赶走华人。1877年3月比尤特(Butte)镇爆发大屠杀,偷袭射杀华人[2]。

图一,1871年在洛杉矶发生了针对华人的私刑案。图片源

当年华人大多不会说英语,穿着、饮食和生活习惯与西方人相差甚远。来自封建帝国的华人受到文明社会的排斥。1875年2月18日加州共和党议员霍拉斯·佩奇(Horace F. Page)提交了一份限制特定“undesirable”)人群的移民法的草案,特定人群包括廉价的中国劳工、不道德的中国妇女、本国犯罪分子【参见十九世纪的女性华人及佩奇法案】。“佩奇法案”以道德为理由,通过限制华人妇女入境,迫使华人男子返回中国,其目的是为了维护美国白人在劳动力市场上的竞争力,确保美国西部不会出现一个长期居住的华人族群。由于美国移民政策限制华人女性移民,早期华人生活在一个隔离的男性社会—中国城。“排华法案”的出台加重了华人社区的男女比例失衡。美国社会的政治斗争及官员腐败使得中国城沦为罪恶的渊薮,赌博、抽鸦片、嫖娼、暴力横行,堂战血腥【参见男人帮之纽约中国城】。美国的民主宪政制度并不认为人性是天然高尚的,因此用制度和法律来制衡人性的恶。民众表现出来的品格既是个人的,也是制度的,而且后者更为重要。公正与不公直接产生系统歧视,系统歧视造就了罪恶,罪恶加重了美国华人的苦难。

1882年“排华法案”的签署释放了一个驱逐华人信号, 民间的“爱国”排华如恶浪蹈海。通过屠杀和排挤两种模式, 美国西部白人发动了对华人的“驱逐运动”。他们一方面迫使华人离开工作,另一方面迫使雇主解雇华工。华人矿工、商人、伐木工、农民和妇女被持枪歹徒驱赶、追捕和清洗,大量华人被迫走上了逃亡之路。[2,3]

排华模式一:暴力屠杀

1885年暴力驱逐和杀戮华人的骚乱席卷美国西部。2月6日在加州的尤里卡(Eureka)镇数千暴民围攻并焚烧唐人街,赶走华人。他们搭起绞刑架,以处死来威胁不从者。三百多华人被迫逃亡。在尤里卡镇被驱逐的一位25岁的华商永兴在清政府、清朝领事馆和中华总会馆的支持下,代表52个华人状告尤里卡镇(Wing Hing v. City of Eureka,永兴诉尤里卡),索赔财产和受暴力伤害的损失 [4,5,6] 。

11月3日在华盛顿州的塔科马镇(Tacoma),镇长雅各布·韦斯巴赫(Jocob Weisback)伙同500余名武装分子挨家挨户驱赶华人并在唐人街纵火。9月2日,在怀俄明州的石泉城(Rock Springs),爆发了一场骇人听闻的惨案。至少有28名华人矿工被白人暴徒杀害,15名华工受重伤,26名华工逃进荒山后失踪,75处华人住宅遭焚毁,唐人街夷为平地【参见石泉大屠杀始末:火海中的华工,百年的沉痛】。在西雅图、塔科马镇和石泉城惨遭清洗的华人打赢官司,从美国联邦政府获得50万美元的赔款 [4,5] 。1886年12月一伙白人在科罗拉多丹佛镇(Denver)的唐人街游行并袭击华人,一个华人脑浆迸出身亡[2]。

图二,塔科马27个人被指控犯有与中国驱逐有关的重罪阴谋罪。他们都没有最终被定罪。图片源

排华模式二:排挤

加州的特拉基镇(Truckee)是一个伐木小镇,三分之一的人口是华人,他们与白人隔离,薪水远低于对方。在报社老板、律师、州长候选人查尔斯·麦格拉(Charles McGlashan)的鼓动下,白人试图用“饥饿”的办法将华人逼走。他设计了一套严格的经济制度,公开侮辱雇用华人的白人老板,将他们的名字在全国各地的报纸上曝光,逼迫他们解雇受欢迎的华工,使华工失去生存的机会而被迫离开[4,7] 。与此同时,白人在华人社区放火,开枪杀死华人。1885到1886年特拉基镇因为摧毁唐人街和杀害华人而臭名昭著。查尔斯·麦格拉再次领头,采用严密的排挤策略,取代纵火和袭击的方式,组织白人共同行动来驱逐华人。1886年6月,麦格拉成立了一个新的劳工党组织,以“埋葬垄断、扼杀腐败和保卫美国劳工权利”为名,试图将加州的华人全部驱逐。任何白人老板如果雇用华人,就要受到所有人的谴责和鄙视。华人被迫大量逃亡,到1886年年底特拉基镇只剩下少数华人。[7]

在排华者的眼中华人是工人运动的工贼,不能融入白人社会,不参加罢工。其实,罢工是根据自己利益考虑而选择的自发行动, 而华人和白人没有利益同盟,华工也不是白人工会的成员。然而,华人也组建自己的工会,遭遇不公时也举行大罢工。1867年中央太平洋铁路公司的华工在高山上罢工。提出三条要求:1 , 每天的工作时间不超过十小时。2,工资从每月35美元提高到40美元。3,工头不得打工人,保障工人可以找其它工作的权利。后来,公司停止了供给华工粮食和各种生活用品。华工们被困在高山上,无吃无喝也无法离开营地。八天之后饥饿的华工不得不同意复工,中央太平洋铁路最后也不得不将他们的月工资提高了两美元 【参见天涯筑路人的足迹】。1893年9月10日加利福尼亚华人举行大罢工,反对针对华人的暴力行为,洗衣店、饭店关门,只剩下白人劳工干活。勤劳、温顺的华人敢于反抗暴力,购买武器、组织自卫队【参见排华法案的第二个十年】。华人对爱尔兰工人在劳动力市场上构成强大的竞争威胁,华人曾以为参与排华的都是爱尔兰人, 然而他们很快认识到,这场排华运动不同于以往,这是一场永久性的运动。事实证明这片土地的很多人都很希望限制华人来美国,并要将已经来美国的华人赶出去。[8]

多年反华骚动终至”排华法案”出台

美国执法人员对针对华人的犯罪视而不见,立法者利用法律措施来限制华人人口。 加利福尼亚州参议员约翰·富兰克林·米勒(John Franklin Miller)提出了一个法案,要求对中国劳工实施二十年的禁止入境。该法案于1882年3月下旬由参议院批准并经众议院通过,送交切斯特·艾伦·亚瑟(Chester A. Arthur)总统签字。 4月4日亚瑟总统否决了米勒的提案。[9,10]

图三,约翰·富兰克林·米勒(1831年11月21日 – 1886年3月8日)在美国内战期间是联盟军队的律师,商人和将军。自1881年直至去世任加利福尼亚美国参议员。他因反对中国移民的几项法案而臭名昭著。图片源

此项否决引起了全国的抗议浪潮。在西岸的加利福尼亚州几个城镇的游行和群众集会上,亚瑟总统肖像被吊在空中烧毁。东岸纽约坦慕尼协会 (Tammany Hall)老板约翰·凯利(John Kelly)和芝加哥市长卡特·哈里森(Carter Harrison)对总统否决提出异议;纽约中央工会和华盛顿工党谴责总统的否决。费城劳工骑士的老板约翰·基什纳(John Kirchener)组织了万人抗议。密尔沃基雪茄制造商游行时举出横幅,上面写着“苦力劳动是文明的诅咒!”[9, 11]

“苦力”或“奴隶”一词用来煽动人们对华人的厌恶。清朝后期,国力衰竭,民不聊生。1840年至1900年间,由英国和美国银行和运输公司介绍二百多万华人包括自由劳工和契约劳工背井离乡地到世界各地的种植园讨生活。早在1808年,美国就已经立法禁止输入新的奴隶。1850年前后开始,大量华工自愿来到美国。他们因为贫穷欠下包工头、船东或商人的钱,而债主靠华工移民美国而获利。华工与商人中介是以乡藉和宗族关系为基础的。的确,有些华人出国时签订了长达七年的契约,有些人被拐骗卖身给宗亲的中介人,有些人穷得活不下去自愿卖身为契约奴。然而在美国,华工身分是自由的,并不是奴隶和苦力。在旧金山,华工由六大公司统一签发出境证,与运输公司约定,保证华工不欠债才能乘船回国。六大公司代表海外华人与州政府和市政府协商周旋。当时加州的废奴运动如火如荼,废奴的口号深得人心。因此华人被白人说成是劣等种族,名义上自由,实际境况如同奴隶[12, 13, 14]。

1882年4月17日,国会开始考虑由加利福尼亚州的加州众议院议员霍拉斯·佩奇(Horace F. Page)提出的修订法案,该法案将二十年的排华缩减至十年。当参议院正在审议其投票时,贸易议会于4月24日在旧金山举行大会, 3天后成立了一个“拯救联盟”,计划提供10美分的个人会员启动费向商店发放的贴身卡,并每月收1美元的检查费,限制任何机构或个人雇用华人。同时,联盟命令所有华人在特定的时间段内离开,如有违背者,联盟将通过武力来强制执行。[9, 15]

图四, 霍拉斯·F·佩奇(1833年10月20日 – 1890年8月23日)是一位美国政治家,美国加州众议院议员。佩奇是一群公开使用种族主义思想来捍卫自己立场的国会议员。图片源

4月28日参议院通过了修订法案 (32票对15票,29票弃权)。8天后,5月6日亚瑟总统签署了该法案。 人们普遍认为,如果他再次否决提案,他的政治生涯将会被终结。 参议员詹姆斯·布莱恩(James Blaine)提醒他的责任应该是维护秩序而不是坚持正义。 该法案作为一种权宜之计用来平复工人运动。[9, 16]

图五,切斯特·艾伦·亚瑟(1829年10月5日-1886年11月18日)第21任总统。共和党人。原为詹姆斯·加菲尔德(James A. Garfield)的副总统,两人1880年搭挡参选。 1881年7月2日总统詹姆斯·加菲尔德遇刺,于在9月19日去世后,随即接任为美国总统。任职期间他于1882年签署排华法案。图片源

1882年,经过三、四十年的排华鼓动,美国国会通过“排华法案”,使中美两国1868年签署互相开放移民的《蒲安臣条约》沦为一纸空文,个别国会议员甚至要求单方面废除中美互惠的《蒲安臣条约》[2]。

斯科特法案(Scott Act)

1882年的“排华法案” 限制技术和非技术性劳工以及从事采矿业的华人入境。中国政府的外交官员和其他商业人员以及他们的仆人只要持有效的身份证明是可以入境的[1]。然而,以限制华工入境为目标的1882年的“排华法案”引发了一系列后续的法案,每个都更上一层楼,在法律上愈发歧视华人。1884年“排华法案”修正案澄清法律适用于非中国公民的华人,不论其原籍国。与此同时,法律禁止在美华工的妻子入境,迫使许多成家的华工仍然过着单身生活。[17]

1886年2月,在加利福尼亚州圣何塞(San Jose)举行的反华大会上,三千名公民签署了一封请愿信,要求国会废除1868年的《蒲安臣条约》,并通过法律禁止所有未来的中国移民。一个月后,来自各个社会阶层的五千名反华代表聚集在萨克拉门托(Sacramento),向国会递交了更为激进的请愿信,要求推翻之前允许持有身份证明的人入境这个惯例,呼吁国会立即采取措施,绝对禁止华人入境[17] 。

为了减少国会的进一步排华,清政府派大臣张荫桓(Zhang Yinhuan)和美国谈判以期建立一个新的条约,用自我控制(self-restriction)的方式满足美国的“排华”目的。克里夫兰(Grover Cleveland)总统指示国务卿贝亚德(Bayard)与清政府谈判。经过两年多的讨价还价, 1888年3月12日贝亚德和张荫桓二人签字,并将“贝亚德 -张条约”(Bayard-Zhang Treaty)呈交各自的政府。 条约规定在未来的二十年内禁止劳工移民入境,并限制(不是禁止)暂时探家的华工的返美。这些华人返美时要携带移民官方身份识别证明。条约允许商人和学者带家属来美。条约也允许在美国有$1000以上财产的人入美。还有,美国提供$276,619.75用于补偿暴力对华人造成的损失。

1888年5月,参议院批准了贝亚德 – 张条约,提出两项修正案。 一是取消了允许自由旅行的返美权,二是如果条约没有重新谈判或修正,二十年的禁止令会无限期地延续下去。六大公司、香港和广东的商人虽然支持这样的限制条约,但反对二十年的禁令。美国白人反排华者也强烈反抗这一条约,他们认为限制劳工入美20年将严重影响他们赖以生存的生意资源。中国南方人认为张荫桓出卖了华人利益,甚至打砸张荫桓的中国住宅。因此,清政府于1888年7月拒绝了这一相对温和的提案。尽管清政府并没有正式通知美国,但是纽约先驱报(The Herald)在1888年9月1日,星期六率先报道了清政府否决条约这一新闻 [18,19] 。为防止排华的计划落空,1888年9月3日,宾夕法尼亚州民主党议员威廉·斯科特(William L. Scott)提议美国单边将“条约”条款修订为美国法律。

1888年是美国的选举年。民主党现任总统格罗弗·克利夫兰与共和党挑战者和最终胜利者本杰明·哈里森(Benjamin Harrison)之间的竞争非常激烈。由于经济是最重要的竞选议题,所以两位候选人都无暇顾及华人的利益。10月1日克里夫兰总统签字,也即《斯科特法案》(Scott Act)生效[18,19, 20 ] 。

图六,威廉劳伦斯斯科特(1828年7月2日 – 1891年9月19日)是来自宾夕法尼亚州的美国众议院民主党成员。图片源

1888年的《斯科特法案》禁止所有的华工,并拒绝持有美国合法居住证的华工在访问中国之后的返美。 《斯科特法案》 至少影响了两万名在中国探亲的华工。大约六百名华工已经在返回美国的路途中,抵达美国后不准上岸。迟成平(Chae Chan Ping)就是受到法案影响的华工之一,他于1875年至1887年期间居住在加利福尼亚州 。在从中国动身返美之前获得了返回证书, 在《斯科特法案》生效一周后回到旧金山。港口官员宣布迟成平的证书被撤销。在六大公司的支持下,迟成平集资十万美金,状告美国政府(Chae Chan Ping v. United States, 迟成平诉美国案)。他认为《斯科特法案》以及禁止他入境都是违宪的,违反了与中国的域外贸易权协议。 然而,加利福尼亚巡回法院裁定国会可以随时修改任何条约。最高法院认为,尽管《斯科特法案》确实违反了先前的国际协议,但对移民的控制权涉及到国家的主权,国会有权按其认为合适的方式行事。这一裁定授权国会在入境问题上成为最终仲裁者[21,22 ] 。作为最终仲裁者,美国移民局有权扣留所有抵达旧金山的华人乘客,将他们拘禁在太平洋轮船公司的码头一个两层楼里接受文件的检查。 这是一个容纳多达五百人的小楼,来美经商或者务工的华人如羊群一般被关在那里,一住往往是几周,不能和家人通信[23]。报纸描述那里的条件“比被监禁的囚犯更糟糕”。更有甚者,他们可以随意抓捕华人劳工,让他们永久和家庭分离。[21, 24]

1882-1888年的“排华法案”是限制性的法律,国会试图平衡排华倡导者和反对排华的双方势力,关闭美国的大门的同时打开通向中国的大门。当这个限制性的法律无效和随之而来的暴力事件之后,国会才会采取单方面的“彻底排斥”的长期政策 (1888-1943年)。这标志着立法、执法和目的性的重大转变。

排华和反排华的辩论

美国排华可以分为三个层面。从地方上讲,排华倡导者反对华人和白人在职场上竞争;在国家层面,他们禁止华人移民美国并拒绝那些已经在美国的移民转化成公民;在国际层面,他们将中国排除在有关移民的谈判之外,进而将双边政策转变为单边政策 [25]。

《乌合之众:大众心理研究》:毫无疑问,群体总是无意识的,但也许就是这种无意识隐藏着关于他们力量的秘密。

—古斯塔夫·勒庞 (法国,Gustave Le Bon)

群体往往受舆论影响而缺乏理性思维,长期的排华情绪最终导致全民的“爱国”排华风暴。排华倡导者说华人在美国是过客,因为东西文化的冲突,华人无法融入主流社会。对国家不忠诚,无法成为美国人,是永远的外国人。敢于离开故土到一个陌生的地方追求幸福的华人移民有着和其他种族移民一样的破釜底沉舟的冒险精神特质。很多华人有过客的想法。他们不会英文,到美国的目的就是为了挣钱养家。受中国传统文化的影响,男性后裔对家族都有延续血缘和承担家族生计的责任, 他们生活节俭,将余钱寄回家中, 为了香火延续做出“牺牲”。其实过客的想法不是华人独有,早期一些欧洲移民初来美国时也是“过客”,“跨国挣钱养家”的人很多 [26, 27]。过客也曾受到称赞,因为这群人不长呆,挣够钱就回去。后来过客是问题,因为这些人没有把美国当成永久的家。“过客”是同一个现象,在不同的环境下变成攻击华人的工具了。应该说过客是法律允许的现象,很多人刚来时持观望态度,最后决定留下来,这是个人自由意志的选择,无可厚非。

排华倡导者认为华人对十九世纪的美国构成了一种特殊的种族威胁(参见黄祸论)[28]。华人移民来自一个古老的,曾经拥有先进文明的家园,他们是异教徒和卑鄙的人,异常地勤劳、狡猾和富有忍耐性。有一个传教士写道:“在中国文人从儒家学到的温文尔雅的外表下面,几乎只有狡诈、愚昧、野蛮、粗野、傲慢和对任何外国事物的根深蒂固的仇恨。”[29] 虽然白人担心美国印第安人和非裔美国人玷污他们,但他们恐惧华人会征服这个国家[30] 。印第安人和非裔美国人是没有平等权利的公民,华人永远无法成为美国人,是永远的外国人[31]。

同样,西方基督教对中国传统文化也提出了挑战,使许多中国人和政府感到威胁。西方传教士向中国内地传教历史很久。1692年康熙帝曾经正式敕准可以传教;但是继位者雍正皇帝在1724年收回了这道敕令。接着,清政府勒令基督徒放弃信仰,离开中国,他们的财产被没收[32] 。在后来120年间,基督教被官方定为异端,许多外国牧师继续在内地秘密传教。如被官府捉拿到,就面临驱逐出境、关押、甚至被处死。民间的反基督教的冲突极为普遍。[32] 1840年鸦片战争后,在军事力量和国际条约的压力下,中国允许在开放的通商口岸建立教堂。治外法权使传教士不受中国法律的管辖,但是传教士在内地工作仍然是不合法的。早期天主教传教士以欧洲人为主,19世纪中叶新教教士的90%以上是英国人和美国人。太平军起义促进了基督教的传播,但是,太平军以失败告终,它的宗教影响力随之消失。从1860—1900年这40年间,中国针对传教士的攻击案件有数千起之多, 其中需要通过最高级外交途径来处理的重大事件或骚乱有数百起 [32] 。美国排华的同时,在中国内地爆发了很多针对美国传教士的报复性的攻击和暴力行动[33] 。中国民众污化和反基督教情绪同样荒谬。华人被称为“黄祸”,西洋人被看成是野兽和魔鬼。唯一的办法就是把彼此从自己的国家驱逐出境。

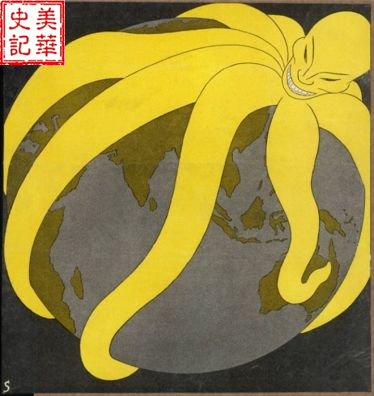

图七,黄祸是西方描述亚洲人的偏执和贬义的种族刻板印象,认为东亚人民对西方世界构成威胁。图片源

《白人的负担》: 新兴的全球秩序要求执法者。这是美国人的负担!

—约瑟夫·鲁德亚德·吉卜林 (英国,Joseph Rudyard Kipling [34])

种族者认为 “上帝将世界文明的使命交付给卓越的白人,使之成为世界的组织者,他们独特的品质使得美国变得强大。”[34] 当年的排华非常具有煽动性。玛丽·肯沃西(Mary Kenworthy)被西雅图报纸被称为“肯沃西夫人”,把排华运动看成是终结奴隶制的斗争。她说,“我知道我的心一直在为我的人民和我的国家的利益而工作”。作为一个女人,一个母亲,她想要她的孩子生活在一个自由的国家里。她认为拯救她的孩子免受和“奴隶”竞争的耻辱是她的责任 [35]。

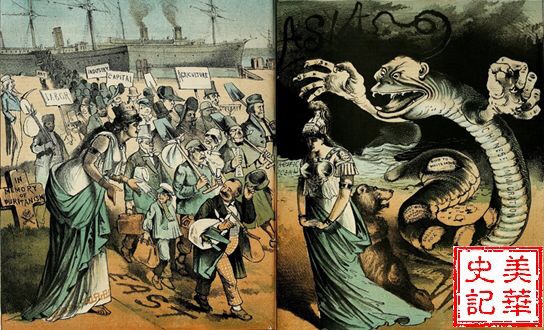

图八,东西方移民。左侧:欧洲移民为美国带来诸如“艺术”,“工业”,“资本”和“政治”等美德; 右侧小组:中国移民像一条巨大的有威胁性的蛇。Immigration East and West. The Wasp (San Francisco), Vol. 7, 1881.

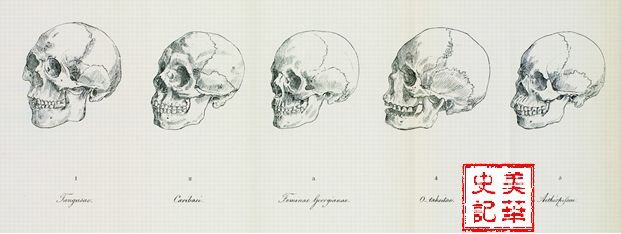

“排华法案”产生的思想根源是种族主义思想。当以中国为代表的东亚被认为是一个高度文明的社会时,西方人看东方人的肤色是白的。但随着西欧工业革命的发展,东亚人成为“黄色人种”,病态颜色【参见世上本无黄种人/历史学人】。十八世纪后期,人类学家布鲁门巴哈(Johann F. Blumenbach, 1752-1840) 提出了著名的科学种族论(Scientific Racism)。他用头骨形态分析的方法把人类分为五个种群,分别命名为高加索人种(白人)、蒙古人种(黄种人)、马来人种(棕色人)、埃塞俄比亚人种(黑人)和美洲人种(红色人种)。他认为人种之间的差异,不仅仅是生理性差异,还反映了道德与智力、文明与野蛮、完美与恶贱的差异[36]。种族歧视就这样冠以科学的光环。

图九,布鲁门巴哈的五个种群分类。图片源

种族主义思想不是由独立的头脑创造出来的,社会的群体正是培养这些思想的土壤。自1870 到1890 年间,排华有着坚实的两党共识,全民强大的思想根基。种族主义的群体心理存在极端的劣根性,在国内和国际环境友善时往往呈隐蔽形式存在。然而,国内经济危机以及国际关系紧张时,造成族群之间的摩擦。

排华倡导者和反对排华的辩论一直存在,是一个即复杂又矛盾的现象。排华倡导者是白人至上主义者,他们坚信东方文化永远不会融入白人文化,两种文明水火不容。然而,他们并非恶魔,不是冷血动物,只是他们不以华人为同类,同情心没有延伸到华人。另一方反排华者中也不乏白人至上主义者。当种族矛盾与个人利益和资本利益相左时,他们变成了词典里的“圣人”。以所有人生而平等,拥有同样的权利和机会为口号,他们站在了反排华的一端。 这些反排华者,大部分是商人和传教士,看到的是华人移民为美国带来利润和机会。商人关心物质经济利益,奢侈的中国产品和广阔的中国市场,及源源不断的廉价华人劳工带来的商业利润。尽管不少传教士对华人有文化的歧视,但是当文化歧视和其宗教信仰时发生冲突,他们则更关心教化太平洋两岸“异教徒”的机会。此外,一些共和党人致力于南北战争之后种族关系重建的宣传所需,呼吁种族平等和解放。具有前瞻性和全球眼光的美国精英认为互动将加速美国的海外扩张,他们强烈反对排华运动[30, 37,38]。 无论是道德的还是不道德的,正义或不正义的,甚至肮脏的企图,反对排华的人们在抵抗和废除“排华法案”中起了重要的历史作用 [37]。

居住国和母国的关系紧张成为族群摩擦和对抗的触发条件。当时的国际形势是一个有扩张意愿并希望打开中国大门的美国同被迫与“西方”打交道的农业经济和官僚政治的中国之间的对抗。1870年后,蒲安臣时期中美的蜜月期结束了【参见中国首位外交公使—蒲安臣】。1879年4月,海耶斯总统(A.A. Hayes) 在国际回顾(international review)中谈到美国对中国的政策,他说华人的问题是他们对我们缺少同情心(a matter of indifference to the great mass of our people)。同年,哈佛大学取消了唯一的中国课程。中美贸易由1864年的九百万跌到1875年的一百万美元。纽约时报也证实“我们与中国有很少的商业和外交关系。”与此同时,美国在中国的商人纷纷宣告破产撤出。广州库兴帝国(John P. Cushing’s empire)的子公司罗素公司(Russell & Company) 曾经是中国河流运输的霸主,将蒸汽船卖给了李鸿章手下的一个公司。中国竞争对手阻止了美国在上海生产纺织品的计划。美国的商业发展从中国转向日本[33]。

美国的移民法律欢迎欧洲和加拿大的新移民,排斥华人移民[39,40]。美国华人为反对“排华法案” 做了哪些抗争?历史学家对这些问题没有进行很深入的研究。然而,“排华法案”颁布后,华人要求废除法案的努力没有停止过。1892年十一万华人开展了一场美国历史上著名的大型公民抗命运动,反抗《吉尔里法案》(The Geary Act)要求华人佩戴“狗牌”的规定【参见排华法案的第二个十年】。1905年为反对“排华法案”给在美华人造成的不良影响和伤害,世界华人联合起来抵制美货【参见排华法案的第三个十年】。值得指出的是,这两场大型公民抗命运动都是在清政府的支持或同情下开始的,最后又都以失去清政府的支持而失败收场。清政府签了商业协议,当满足了自己的经济利益时愿意放弃海外华人的利益 (祥见排华法案的第二个十年和排华法案的第三个十年)。十九世纪法庭诉讼信里记录下华人为自己命运的抗争,他们坚决驳斥美国社会对华人身体及文化的刻板印象及“过客”论。华人渴望融入美国社会,主张华人与所有其他民族的共同人性, 及拥有共同的平等地位。十九世纪的美国华人针对“排华法案”做出了顽强的抗争,最后还是难免被驱逐和屠杀的命运。

《新巨人》: 欢迎你,那些疲乏了的和贫困的,挤在一起渴望自由呼吸的大众,那熙熙攘攘的被遗弃了的、可怜的人们。把这些无家可归的、饱受颠沛的人们一起交给我。我站在金门,高举起自由的灯火!

—爱玛·拉扎露丝 (美国,Emma Lazarus)

正如镌刻于其底座的《新巨人》诗中所言,纽约的自由女神以她博大的胸怀,拥抱每一个投奔她的新移民(当时纽约港以欧洲移民为主)。华人带着对文明世界的期许,踏上美国这片土地,开始了血泪、隐忍和抗争的移民之旅。种族仇恨曾经在很多地方发生过,也包括这个自由平等的国度。愚昧、偏见、种族歧视带来怀疑、恐惧和愤怒,从而导致暴力行动和排斥。惨重的代价最终换来多元化民族的融洽相处。“排华法案”不仅仅是美国华人的悲剧,也是美国社会的悲哀。

Title: Historical Record of Chinese Americans | The First Decade of the Chinese Exclusion Act

ABSTRACT

The Chinese Exclusion Act was a United States federal law signed by President Chester A. Arthur on May 6, 1882 prohibiting the immigration of all Chinese laborers. In times of economic and geopolitical crises, the tensions existed between different ethnic groups and the Chinese Americans paid for the crisis. At the beginning, the law was only a “restriction law” (1882-1888). However, the “restriction law” was ineffective, followed by outbreak of anti-Chinese violence. The confluence of local violence along with national exclusion and international expansion shifted the nature of US border control with a long-term policy of “complete exclusion law” (1888-1943). The hostile political environment lay the grounds for the general public to embrace a racism against Chinese Americans. The Chinese Exclusion Act was repealed in 1943

注解

1,FORTY-SEVENTH CONGRESS public law. 47-126, 1882.

2, Pfaelzer, Jean. Driven Out: The Forgotten War Against Chinese Americans. Berkeley: University of California Press, 2008. 译者: 何道宽 “驱逐, 被遗忘的美国排华战争” pp10-11.

3, Jean, pp64一71.

4, Jean, pp12-13.

5, Jean, pp15.

6, Jean, pp142-186.

7, Jean, pp190-216.

8, Jean, pp283.

9, Peter Kwong, Dusanka Miscevic, “Chinese America: The Untold Story of America’s Oldest New Community”, (The New Press, 2007), pp106-107.

10, Alexander Saxton, “The Indispensable Enemy: Labor and the Anti-Chinese Movement in Califonia”, (Berkeley: University of California Press, 1971), pp174.

11, Andrew Gyory, Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998), pp245-246.

12,Beth Lew-Williams, The Chinese Must Go: Violence, Exclusion, and the Making of the Alien in America. Harvard University Press, 2018, pp28-43.

13,Jean, pp37-49.

14,Kwong, pp51-73.

15. Saxton, pp176.

16. Gyory, pp253.

17, Lew-Williams, pp134.

18,Lon Kurashige, Two Faces of Exclusion: The Untold History of Anti-Asian Racism in the United States. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2016, pp63-64.

19, Lew-Williams, pp177-188.

20, Philip Chin, Enforcing Chinese Exclusion The Scott Act of 1888, Part 1。 http://www.chineseamericanheroes.org/history/Enforcing%20Chinese%20Exclusion%20Part%202%20-%20The%20Scott%20Act%201.pdf

21, Kwong, pp111.

22, Lew-Williams, pp190-193.

23,Ira M. Candit, The Chinaman as We See Him and Fifty Years of Work for Him (New York, F H. Revell Company, 1900), PP 86-87.

24, Shih-shan Henry Tsai, The Chinese Experience in America (Bloomington: Indiana University Press, 1986), pp74. https://history.state.gov/milestones/1866-1898/chinese-immigration

25,Lew-Williams, pp5.

26, Philip A. Kuhn, Chinese among others: emigration in modern times. Phoenix Publishing and Media Group./他者中的华人,江苏人民出版社。pp18-22。

27, Kwong, pp97-99.

28,John Kuo Wei Tchen, Dylan Yeats, Yellow Peril: An Archive of Anti-Asian Fear, New York University, 2013, pp1-32.

29, 费正清,刘广京。剑桥中国晚清史(1800-1911)(上卷)。中国社会科学出版社。2007。 pp835-921.

30, Lew-Williams, pp6.

31, Edlie L. Wong, Racial Reconstruction: Black Inclusion, Chinese Exclusion, and the Fictions of Citizenship, New York University Press, 2015, pp1-16.

32,Jean, pp316一317.

33,John Pomfret, The Beautiful Country and the Middle Kingdom: America and China, 1776 to the Present, November 29, 2016. pp89-90.

34,Kwong, pp117-118.

35, Lew-Williams, pp131-132.

36 Emmanuel Chukwudi Eze Race and the enlightenment: a reader, Blackwell (1997) p. 79 ISBN 0-631-20136-X。

37, Kurashige, pp5-6.

38, Kurashige, pp73-74.

39, Kurashige, pp8-13.

40, Kurashige, pp85.

Pingback: 美华史记 | 五月的声音 – 亚太传统月/AAPI Heritage Month