作者:庄园

久远的姐姐,我回到你的岁月握住你的手

——无名诗句

图源:https://en.wikipedia.org/wiki/Sui_Sin_Far

伊迪丝·莫德·伊顿 (Edith Maude Eaton),笔名水仙花(Sui Sin Far),是一位中英混血女作家。她在报纸杂志上发表过许多新闻作品和短篇小说,还出版过一本小说集。 她可能是最早有中国血统的北美小说家。

水仙花1865年出生于英国,母亲是中国人,父亲是英国人。1873年全家从英国移民到加拿大东部蒙特利尔市,水仙花在蒙特利尔市生活工作到近32岁。1897年她在牙买加短暂逗留,1898年她开始在美国旅行、工作和写作,在接下来的15年里,她住过旧金山、洛杉矶、西雅图和波士顿。这期间,她经常穿越大陆和边境返回加拿大,1914 年她在蒙特利尔市病逝。

水仙花的一生,裹挟在种族主义、贫困和性别不平等的大环境下的文化冲突中。早在1890年代,水仙花就以北美华裔女性的视角写作,为北美华裔女性发声,致力于提高她们的可见度。在水仙花的作品中,华裔女性被赋予了言语的力量,读者第一次在北美文学作品中听到她们为自己说话;水仙花的作品出现在排华时代,当时北美华人和其他亚裔处于民族文化金字塔的最底层,法律地位低于北美非裔,而水仙花把北美华人描绘成试图在这里过正常生活的普通正常人,而不是与当时社会格格不入的异己,她的小说力求记录、解释、并赋予北美华人的经历以意义,她迫使读者从西方白人意识之外去思考美国的文学与社会问题。北美亚裔作家的写作传统始于水仙花,更具体地说,她是北美华人女作家写作传统的奠基人,她为一个多世纪以来北美华人文学中反复出现的主题,诸如漂泊感、身份冲突、白人社会对华人的压迫、男人对女人的压迫,等等,埋下了种子。

在逝世半个多世纪后的1975年,水仙花被美国文学界公认为美国亚裔文学发展的先驱。水仙花可能是第一个在作品中使用“华裔美国人”(Chinese American)这一词语的人,她曾说她关心的是“那些来到美国这片土地生活、并以此为家的中国人……我称他们为‘华裔美国人’。”因此后人认为这个词语应该是她的首创;她也是第一个描述亚裔美国人情感的作家,她所描述的亚裔美国人的情感,既有别于亚洲人的情感,也不是美国白人的情感,因为亚裔美国人被亚洲人和美国白人分别排斥,他们有着无法成为两者之一的矛盾地位,因此也就有着放逐异国他乡的漂泊感;她还揭示了在种族主义社会中作为一个混血儿意味着什么。她的美学着眼于“同一个家庭的愿景”(one-family vision)的世界观,这种世界观认为“种族”是一种社会建构,是人为的、故意的、分裂的,这种世界观展现的是一种尊重种族之间的文化差异、消除基于种族的社会障碍的愿景,它坚持认为国籍和种族不应阻碍人们友好相处,人类各国家各族裔必须和谐共存,这是一种排斥所有人为分类的人类社会的终极意识。水仙花的美学远远超越了她所处的时代,具有惊人的当代意义。

只有全世界成为一家人,人类才能耳聪目明。

——水仙花,《欧亚混血人心理组合的枝枝叶叶》

《南京条约》签约四年后的1846年,水仙花的母亲莲花在中国出生(莲花在英国和加拿大的档案记录上的名字是Grace A. Eaton)。《南京条约》的主要条款是清朝割让香港和开放五口通商(广州、厦门、福州、宁波和上海),这个条约授予欧洲和北美的商人、基督教传教士和军队从这些港口进入中国的权利。家族传说认为莲花的家乡是广东,莲花出生时的名字不详,幼时从家里被偷走。她在中国某个杂技团里被发现时,是一名儿童走钢丝演员,她身为杂技团演员的养父母双双离世。她被休·马西森爵士(Sir Hugh Matheson)收养并被带到英国,马西森爵士将她抚养长大并让她接受了英国教育。

莲花除了接受普通的英国教育,还在一所培养女教师的殖民学院接受传教士培训。回到中国后,她可能住在一个传教站,传教站是英国文化社区中的一个关键元素,到了1860年代,传教站这一西方元素,已经渗透到中国的景观中。

水仙花的父亲爱德华·伊顿(Edward Eaton)1839年出生于英国麦克尔斯菲尔德(Macclesfield, England),那是第一次鸦片战争即将打响之际。他父亲的家族在麦克尔斯菲尔德的丝绸中心拥有坚固的商业根基。爱德华热爱艺术,曾留学法国,获巴黎沙龙一等奖。他的导师建议他的父亲支持爱德华成为一名艺术家,但他的父亲却在爱德华22岁时将他送往上海,让他在那里从事丝绸贸易。

1860年代初的某个时候,莲花和爱德华·伊顿相识、相爱并结婚,英国领事为他们主婚。婚后第二年他们返回英国。

水仙花的父亲颠覆了家族的传统与期望,先是从事艺术,后又娶了中国女人,他的婚姻,最终导致英国的亲属与他疏远;水仙花的母亲是一名中国女性,那个年代的中国女性,本应足不出户等待包办婚姻,但她却足够独立,可以自由旅行并选择自己的丈夫。他俩相守一生,生养了14个孩子。他俩在这人生关头做出的决定,深刻影响了他们的未来和他们的孩子们的未来,顺带也影响了北美的亚裔文学史。他们是特立独行的人,他们的孩子则必须在欧洲人主导的社会背景下破译自己的种族身份。

他们的长子爱德华查尔斯(Edward Charles)1864年在中国出生。水仙花排行老二,是莲花在英国生下的第一个孩子。水仙花1865年3月15日出生在英国麦克尔斯菲尔德切斯特县普雷斯特伯里教区的厄普顿小屋(Upton Cottage, Parish of Prestbury, County of Chester, Macclesfield, England),她后来将此地描述为 “我父亲、祖父、曾祖父和……以及……的出生地” 。从统计学上讲,1865年,还没有华人在英国居住。

水仙花在英国、加拿大和美国都生活了很长时间。水仙花和她的兄弟姐妹是基督徒,看起来像欧洲人,但无论住在哪里,只要知道他们的母亲是中国人,种族主义攻击就会被煽动起来。孩子象征着父母对文化习俗的背叛,所以对孩子的污名化就被格外放大,此外,他们这个家庭的存在本身,提供了一种文化多元的愿景,在他们所居住的国家中,没有一个国家愿意接受这一愿景。

水仙花形容她的母亲是“英国培育的、有着英式的礼仪和着装方式”。莲花有一张身着带有裙撑的维多利亚长裙的照片,这个服饰对莲花来说不是戏服,因为莲花从小在英国长大,这种着装反映了她是谁——或者部分的她是谁——一个嫁给英国公民的英国化的中国女人。但在种族的社会建构下,苏格兰帽遮不住东方面孔。由于社会根据肤色、发质和眼睛等身体特征来构建种族,并用这些构建来划分人群,莲花的种族在国家和文化的变换中依然可以被识别。

“那天我第一次知道自己与众不同”,成年后的水仙花通过一个特定的事件清楚地表达了这一点,当时她“不到四岁,在一条翠绿的英国小巷,走到我的护士面前,听到她告诉另一个护士,我妈妈是中国人。” “我的天!”另一个护士回答,并把小水仙花转来转去,好奇地从头到脚打量她。这类事件层出不穷。另一次,水仙花正在和一个女孩儿玩儿,另一个女孩儿走过来,对和水仙花玩儿的女孩儿说:“如果我是你,我不会和伊迪丝说话。她妈妈是中国人。”再一次,在一个儿童聚会上,她被女主人从游戏中叫走,给一位白发老人看,那位白发老人调整了他的眼镜,惊呼道——“啊,的确! ……现在我看到了她和其他孩子的不同……非常有趣的小动物,多么奇特的色彩!她母亲的眼睛、头发和她父亲的容貌。” “我躲到大厅的门后,直到该回家的时候才出来。我当时最大的愿望是逃离,去一个听不到有人喊‘中国人!中国人!’的地方。”水仙花仔细审视自己的父母,用一生的时间来追问:“为什么?为什么?难道她有哪一点不如他那么好和可爱吗?”

在儿童的眼中,种族之间没有多少差别,直到社会将制造分裂的种族主义观念灌输给他们。

——水仙花小说《帕特和盼盼》(Pat and Pan)的寓意

莲花和爱德华1872年前后携子女从英国迁往加拿大东部,永久定居在蒙特利尔市。相比英国的那个小地方,他们这个违反了社会禁忌的家庭,也许更易于隐藏在北美广袤的土地和相对错杂的人口结构中。

在抵达加拿大之前,他们一家曾在美国逗留。水仙花记得“我们来到美国,住在纽约哈德逊市(Hudson City, New York),我们很穷。”在那里,水仙花在自己家庭成员之外第一次见到中国人,当时她和哥哥爱德华查尔斯路过一家中国店,该店是一个长而低的房间,房门开着,孩子们往里窥探,看到两个粗鲁的中国男人,穿着工装衣裤,头上的辫子垂到背上。水仙花吓得往后退缩,问哥哥:“哦,查尔斯……我们像那样吗?”“嗯,我们是中国人,他们也是中国人,所以我们一定一样!”查尔斯用他8岁孩子的逻辑回道。

当然,这两个中国人和伊顿家的孩子们有许多许多不同,这不同还包括他们分别抵达北美时所跨越的海洋,但他们有一个共性,他们都是欧洲人主导的种族主义社会所排斥和攻击的对象。在北美,水仙花兄弟姐妹们遭遇的,不仅限于在英国时感受到的别人对他们的“好奇”,还包括了暴力攻击。纽约街头男孩女孩对伊顿家孩子们的攻击,反映了这个国家成人的立场和态度。“中国佬、中国佬、中国佬,蜡黄脸、猪尾巴、吃老鼠。”面对这样的嘲笑,查尔斯喊道:“比你好!”水仙花也跟在哥哥后面大叫:“这个世界上,我宁愿做中国人!”打斗随之而来,“他们扯我的头发,撕我的衣服,抓我的脸,查尔斯几乎被打得跛了脚,我们血脉里流淌的白人血液为我们这半个中国人英勇战斗。”水仙花回忆道。

19世纪中叶,美加两国的金矿开发和铁路建设首先将中国劳工带到了这些国家的西部。1885年加拿大横贯大陆的铁路竣工,使得加拿大东部有了正式的华人社区,是否输入中国劳工及输入多少一直是全国争论不休的话题。

一辆雪橇载着水仙花全家从车站到一家法裔加拿大人开的小旅馆,她的父亲协助母亲下车,然后孩子们的“小黑脑袋”一个接一个地冒出来。雪橇被好奇的村民包围,他们喃喃地说,“中国人,中国人”。“大人注视我们时,感觉就像人们注视动物园里奇怪的小动物一样。”水仙花加拿大的新邻居,包括法国人和英国人,都对这个有华人的家庭保持警惕。

水仙花兄弟姐妹们在蒙特利尔的遭遇,或多或少重复了他们在纽约的经历。在学校里,其他孩子拒绝坐在他们身旁;出门时,他们身后总被法裔和英裔的加拿大孩子追赶,那些孩子以猜测水仙花他们是否是中国人为乐。水仙花他们的身体被挤撞、头发被拉扯,激烈的对打随后发生,那时,伊顿家的孩子们很少不带“武器”空手出门。

为什么我们——我和我的兄弟姐妹——是我们这个样子?为什么上帝要让我们被人围观被人嘲笑?

——水仙花,《欧亚混血人心理组合的枝枝叶叶》

在成年的水仙花看来,就连母亲莲花也无法理解自己的孩子们趟过的浑水到底有多深,因为莲花是中国人,爱德华是英国人——他们知道自己是谁。在寻求自己种族身份的痛苦挣扎的过程中,水仙花曾努力想在父母分属的两个世界中占有一席之地,却又感到被这两个世界分别排斥。“我母亲的族人和我父亲的族人一样有偏见”,“我不向父母吐露心声,他们不会理解我,他们怎么会呢?他是英国人,她是中国人,我和他俩都不同——我是一个陌生人,尽管我是他俩的亲生女儿。”成年的水仙花写道。

水仙花8岁时,受到蒙特利尔一位老师的启发,萌生了写一本关于混血中国人的书的志向。水仙花在英国的日子,教会了她要把自己当成英国人,因为任何与这一身份的偏差都会被视为奇怪且无法接受,但她固有的自我意识与此不同,她要寻找自己的答案讲述自己的故事。只要有机会,她就会偷偷去图书馆,阅读她能找到的所有有关中国和中国人的书。但她是长女,长姐如母,在那个多子女的贫困家庭中,水仙花扮演着第二个母亲的角色,负责抚养照顾弟妹,因此水仙花直到三十多岁才可以自由地追求自己的生活。

伊顿家的孩子们曾一度辍学在家、由父母给予教育。水仙花11岁时在日记中写道: “我,现在11岁,开始了双重生活,一种是完全投入到家务中的生活;另一种是孤独的沉思冥想的生活。这种孤独的沉思冥想可能取代了我的普通教育。我有6个特质,1、丰富的情感;2、充沛的想象力;3、病弱的体质;4、强烈的同情心;5、作为欧亚混血儿的异于常人的感觉;6、创作的冲动。”

到了1883年,水仙花作为长女的职责,已从在家照顾弟妹、上街叫卖父亲的画作及姐妹们钩织的花边,转变为加入职业女性的行列、进入以传统男性为主导的办公室职场。1880年代中期,打字机的普及,为成千上万的女性开启了职业大门,18岁的水仙花,先是在《蒙特利尔每日星报》(Montreal Daily Star)担任排版工,在那里,她自学了速记,然后在蒙特利尔原滨河商业区的一家律师事务所找得了一份速记员的职位。

在繁忙的家务和工作之余,水仙花还是找到了写作的时间与空间,1880 年代中期,她的第一批作品发表了,这批幽默文章发表在激进的美国报纸——《佩克太阳报》(Peck’s Sun)、《德克萨斯提升报》(Texas Liftings)和《底特律自由报》(Detroit Free Press)上。

水仙花说“我打算以自己为原型来塑造我所有文章中的人物。”

水仙花的作品暗示她的家人和朋友正在积极向她施压,让她结婚。1888-89 年,水仙花有6篇短篇小说和两篇散文发表在专门宣传加拿大的新期刊《自治领画报》(Dominion Illustrated)上,每篇都署名“伊迪丝·伊顿”。这些文章多数描写欧洲裔加拿大女性的爱情历险,对浪漫爱情和婚姻的幽默讽刺,成为水仙花作品的特征。

1890年代初的某个时候,一位牧师请求莲花去看望当地一位商人的新娘、刚从中国来的年轻女子,莲花去的时候,水仙花陪同。第一扇邀请水仙花跨过从 “局外人” 到 “局内人” 的门槛、进入加拿大东部规模尚小但不断增长的华人社区的大门,就这样突然打开了。19世纪的最后15年,1885年加拿大太平洋铁路建成,1882年美国排华法案通过,蒙特利尔逐渐成为向欧洲和美洲输送华工的中转站,这些因素促进了蒙特利尔华人社区的快速增长。对水仙花来说,牧师的请求是一个契机: “从那时起,我开始融入我母亲的族人中,发现我和他们这么相似,对我来说真是好。”

一旦跨过这个门槛,她就没再回头。1894-95年,她在蒙特利尔金融中心开设了自己的速记工作室,她不断发展的职业独立性和与蒙特利尔华人的深入交往携手并进。

作为一名自由记者,水仙花为当地报纸撰写了大量有关当地华人社区的报道。她作为欧亚混血的孤独生活开始改变,在公开场合,她不再只是一个富有同情心的局外人,而是一个对华裔加拿大人抗议新种族主义法律及其实施的积极支持者。1896年9月21日,一封致“星报编辑”、署名“E.E.”的公开信发表,信的标题是“为中国人恳求”(A Plea for the Chinaman),这是一封公开反对提高自治领对中国移民征收的人头税的全国请愿书。这封信无疑给了华人勇气和力量,他们把这封信翻译成中文,并加上水仙花的照片,然后拿着信去抗议游行。水仙花为自己是华人的捍卫者感到自豪:“我认识许多华人,他们遇到麻烦时,经常让我在报纸上为他们呼吁,我欣然为之”。像儿时为自己的华人血统与白人孩子打仗一样,成年后的水仙花继续为北美华人移民而战,只是她将战场从街头移到了报纸的版面上。通过采访报道华人社区,水仙花步入一个新环境,她将在其中发掘出小说的主题并开始建立自己的文学之声。

自己不能经由使别人不快乐而得到快乐;优裕者有义务去帮助贫弱者。

——水仙花小说《孔雀灯笼》(The Peacock Lantern)的寓意

到了1890年代中期,大约30岁的时候,水仙花做了一个关键选择——用笔名“水仙花”来正视自己的华裔血统。“水仙花”(粤语音译为Sui Sin Far)其实不是她自己给自己起的笔名,而是儿时母亲唤她的乳名。孩提时,她的华裔血统可能属于无法面对的、朦胧的想象世界,当她是成人、接触了华人社区后,她可以真实地用行为去面对。1896 年9月21日的那封公开信,不止是关于蒙特利尔的华人的,也是关于纽约等全体北美华人的,她捍卫华人的立场显然是无分国界的,也因此才有一名来自纽约的华人男子为寻求她的帮助专程造访她在蒙特利尔的办公室。1896年,水仙花用两周的时间走访了纽约唐人街,这一年,她的第一批“中国故事”发表了,第一篇发表在纽约的《飞叶》(Fly Leaf)杂志上,接下来的两篇发表在堪萨斯城的《莲花》(Lotus)杂志上,另外两篇发表在洛杉矶的《阳光之地》(Land of Sunshine)上,这些文章的作者来自蒙特利尔,署名“水仙花”。

水仙花在她那篇自传体散文中的这段话,可以看出家人对她新姿态的反应:

“你昨天和一个华人一起散步,”一位家人指责道。

“是啊,那又怎样?”

“你不该这样。 这是不对的。”

“和我母亲的族人一起走路不对吗?哦,真是的!”

这可能是水仙花与某位兄弟姐妹之间的真实对话,更可能是水仙花选择在意识形态上“远离”家人的一种表达。她与兄弟姐妹们的选择背道而驰,因为在1890年代,她的兄弟姐妹们接二连三地与白人结婚并融入了白人社会。伊顿家庭的众多儿女们拥有共同的华裔血统,但水仙花是唯一承认并拥抱这一血统的伊顿后代。

1897年,水仙花放弃了在蒙特利尔的工作室,接受了牙买加一份报纸记者的职位。

在前往牙买加之前,水仙花去了一趟位于中西部大湖北岸的一个边远小镇,大概是为了一份速记员的临时工作。横贯大陆的铁路从这个小镇穿过,小镇居民主要是蓝领阶层,对华人抱有强烈偏见,北美白人和华人之间的分歧在这个小镇有具体的体现。一天,她与雇主和其他同事一起用餐,话题提到当天早上有辆满载华工的火车经过小镇,有人说:“我家里不会有这样的人”,“我无法接受中国人和我们一样是人的想法”。水仙花回忆道,一种痛苦、胆怯的感觉让她保持沉默,因为她知道,如果她讲出实情,第二天,这个地方的每个人都会知晓她的身世,这可能是她第一次生活在没有人知道她的家庭的地方。然而最终她还是抬起眼睛,对雇主说:“中国人也许没有灵魂,也许面无表情,也许完全不属于文明的范畴,但无论他们是什么,我想让你知道,我是——我是中国人。”她的雇主向她道歉道:“我对中国人一无所知,这纯属偏见。”水仙花钦佩雇主的道德勇气,但她没有在小镇逗留多久,她将此事件视为她一生努力整合“水仙花”和“伊迪丝··伊顿”的转折点,“水仙花”表达的是她的中国血统,正如“伊迪丝··伊顿”表达的是她的英国血统一样,她的成长过程也许是亲近母亲的文化的,但这不一定就是疏远父亲的文化。她认为这两个名字分别代表了她的一部分,在这张餐桌上,她宣称自己是中国人,她也同时感到,“水仙花”和“伊迪丝··伊顿”永远一体、无法分割。从她的第一部作品到最后一部作品的基本主题都体现出,人不是单面的,人类的经验和相互关系变得复杂模糊。

生活通常是模糊的,那些对复杂问题只相信简单答案的人,才是真正的“迷途羔羊”。

——水仙花小说《谁的游戏》(Who’s game)的寓意

一名年轻的加拿大女性如何能找到机会前往牙买加金斯敦(Kingston, Jamaica)工作?那是一个需要乘坐火车和轮船的长达6天的旅行才能抵达的地方。因为加拿大,英国的一个自治领,当时正源源不断地向英国殖民地牙买加提供职业女性。

在牙买加这样的英国殖民地,占主导地位的白人对比盎格鲁人肤色更深的人的种族主义态度,与水仙花在蒙特利尔的感受相似。的确,在布尔战争(Boer War)即将爆发之际,盎格鲁民族中心主义的思潮甚嚣尘上。水仙花清楚,在牙买加,把享有特权的白人与黑白混血和其他不同深浅的有色人种隔离开来的肤色区分法,同样适用于欧亚混血,她必须将自己置于“白人”之列才能旅行和工作,如果被人知道母亲是中国人,她恐怕根本不能旅行。

1898年,水仙花因患疟疾回到蒙特利尔休养。同年与一家铁路公司签订广告合同,她通过撰写铁路广告换取免费乘车,这是那个世纪之交的作家们的一个常见出路。她的第一个目的地是旧金山,《旧金山公报》(San Francisco Bulletin)的编辑派她去唐人街征集订阅者,这促成了她与当地华人社区的接触。

尽管旧金山的华裔美国人所面对的问题与蒙特利尔的华裔加拿大人所面对的问题是相似的,但水仙花在旧金山看到了一个更古老、更庞大、更统一的唐人街社区。它已有了40年的发展历史,是横跨太平洋和美国大陆的移民会合点,依季节的不同,人口可在1万至3万之间。在这里,她遭遇了对她的盎格鲁血统的反向歧视,因为她的外貌使她成了那里微不足道的少数。“中国商人等普遍对我持怀疑态度,”她回忆道,“当我告诉他们我和他们是同族时,美国化的华人甚至当面嘲笑我”。水仙花理解这种不信任,因为他们屡次被白人不择手段地欺压。如果她不被视为欺压者,至少也会被视为对他们文化的觊觎者:“我怎么能期望这些人接受我为他们自己的同胞呢?除了简单的几句话,我并不熟悉我母亲的语言。”但正如那位华人新娘将水仙花引入蒙特利尔的华人社区一样,华裔美国女性也成了水仙花进入旧金山唐人街的向导:“一些女人发现我有中国人的发质、眼色和肤色,同时我也喜欢米饭和茶,这足以打消她们的顾虑,进而也就打消了她们的丈夫的顾虑”。33岁的水仙花,与蒙特利尔的家人分隔在北美大陆的两端,她在太平洋的这一边,公开承认自己的华裔血统,并不再将华裔视为与白人相比的“异类”,她在华裔个体的身上感受到了亲和力,也在自己的内心发现了“中国人”情结:“我有了中国人的直觉,我不再是那个在纽约第一次看到中国人时往哥哥身边退缩的小女孩。很多很多时候,当我独自站在一个陌生的地方,即使是一个卑微的洗衣工的出现,也能让我感到像在家里那样安全。”

在《排华法案》即将失效的1892年,新通过的《吉尔里法案》(Geary Act of 1892),将《排华法案》的有效期延长了10年,1902年这一延期又被永久化,而水仙花正是在此期间多次安全地往返于美加边境,可见她的英文名字和外貌遮掩了她的华裔血统,每当跨越国境时,她就不得不利用她的英裔加拿大人的身份。一名女性因种族而生活在有暴露威胁的紧张之中,她被社会置于变色龙立场、不得不扮演角色以求生存,这凸显了种族主义问题的深度。陷入这种困境大概增强了水仙花对有色人种的同情心,跨越国界无疑也丰富了她对流亡、背叛、伪装和欺骗等问题的认识,她将通过短篇小说来探讨这些主题。

社会各阶层的权威人士所认为正确的东西往往可能是错误的;完全服从权威是荒谬的,人们必须始终要用个人判断。

——水仙花小说《下等人》和《苦运与蝴蝶》(“The Inferior Man” and “Ku Yum and the Butterflies”)的寓意

对水仙花来说,流亡者的感觉是异常强烈和多重的。作为唯一选择不结婚的女儿、作为唯一接纳自己的中国血统的兄弟姐妹,她可能感到自己从家里流亡;在加拿大,她是英国的流亡者;在美国,她是加拿大的流亡者。何以为家?

和世纪之交的许多加拿大作家一样,水仙花来到美国谋生并寻找出版渠道。国籍对水仙花本人来说无关紧要,作为拥有两个族裔的血统、经由血统和居住地而与四个国家关连的作家,她确切表明:“我没有国籍,也不急于去寻求一个。”

水仙花的短篇小说不断重复着这样的人文视野:“一个人是中国人、爱尔兰人、英国人还是美国人,这又有什么关系呢?个性超越国籍。”

爱可以化解恨和人为设计的社会边界。

——水仙花小说《兄妹历险》(The Banishment of Ming and Mai)的寓意

种族问题在水仙花和妹妹们的生活中格外重要,因为它影响着她们的婚姻选择,水仙花的混血儿身份无疑是她选择不婚不育的主要原因之一。做出这个选择意味着违背19世纪社会对她的期望,并接受不被社会认可的后果。(水仙花并不是伊顿家唯一一位试图不婚的女儿,水仙花有两个妹妹,曾先后在天主教女修道院做过一段时间的见习修女,后来又分别与白人结婚)。

1880年,加利福尼亚州立法机构扩展了以前的反通婚法,使得该法除了禁止白人与黑人或黑白混血儿之间的婚姻外,也禁止了白人与蒙古人(黄种人)之间的婚姻,加州1905年又再次宣布这种婚姻非法且无效。以此类法律为标志的种族主义环境,为水仙花在那篇自传体散文中讲诉的一个故事提供了语境,那是 “一个欧亚混血儿在拒绝了一名白人男子9次求婚之后,最终与他订婚而又反悔” 的故事。故事中的欧亚混血女主人公千方百计地劝阻那位白人男子,警告他她有一半中国血统,她的家人很穷,……她总是把一定数量的收入寄回家,而娶她的男人必须为她的家人做很多事……她不爱他,也永远不会爱上他。因为这个白人男子发誓说这一切都没关系,他爱她;因为这个欧亚混血儿的母亲和已婚的妹妹们总是无法接受她单身的状态,总是议论挑剔她独立的生活方式,所以她最终同意订婚,她在日记中写道: “这个世界对一个单身女人是如此冷酷……这是我答应成为妻子的唯一原因——无他。” 她用她的中国血统来挑衅未婚夫,告诉他,结婚后,她会经常举办派对,家里会挤满中国的洗衣工和菜农。白人男子建议,结婚时,如果“我们可以说你是——呃——日本人,那就太好了。”听罢,这位年轻女子解除了婚约,当天晚上,她在日记中写道:“喜悦啊喜悦!我又自由了。我再也不会不忠于自己的内心了,我再也不会允许任何人迫使我进入婚姻了。”这些话无疑是水仙花自己争取独立自由的心声。

美国亚裔文学学者、作家 S.E. 索尔伯格(S.E. Solberg)说:“西方人通常认为中国人是神秘的、邪恶的、附近可见的、具有威胁性的,而日本人则是古雅的、精致的、遥远朦胧的、充满异国情调的……只要感觉距离足够遥远,对日本人那种异国情调的迷恋就能够超越种族主义观念。”

水仙花的妹妹温弗雷德(Winfred)也是作家,她选择以笔名“小野渡娜”(Onoto Watanna)写作,用冒充日裔来掩盖自己的中国血统。她的第一本书出版得比水仙花的早,她的作家生涯也比水仙花的更成功,但她曾暗示过水仙花更有才华,水仙花的编辑也明确地这样评价过这对姐妹作家。

水仙花在自传体散文中的一些表述表明,她分别考虑过与白人或华人结婚,并暗示了她为何要做一个“严肃而清醒的独身者”。在接触过北美华人后,她感到纯正的中国人对混血人有偏见。水仙花的短篇小说《甜蜜的罪恶》(Sweet Sin)中的主人公是一位欧亚混血女性,她在小说中大声疾呼反对双重束缚,这些束缚是现实中的水仙花所遭遇的。小说中的她对父亲说:“父亲,我不能嫁给一个华人,因为他会因为我是混血美国人而鄙视我;我也不会与白人结婚,因为我要拯救我的爱人的孩子,不让他们被人指指点点为‘中国人!中国人!’”

1898年,她在《阳光之地》上又发表了两篇小说,次年在那里再发表了两篇,另一篇发表在《陆上月刊》(Overland Monthly)上。她回忆道, “潜在的抱负自然而然地被激发出来了,我重新开始写中国故事。” 《阳光之地》明显依然是她文章的主要出处。

1899年夏天,水仙花第一次前往南加州,她去了南加州的很多地方,比如洛杉矶、圣地亚哥等。尽管如此,她与家人的联系仍然非常密切。 “ 我必须回家看看所有家人,因为我太孤独了。我总是回家,然后离开。”1900年7月底至10月中旬,水仙花留在蒙特利尔,在此期间,她又在《芝加哥晚报》(Chicago Evening Post)上发表了两篇文章。

同年秋天,水仙花离开蒙特利尔前往西雅图,在一家律师事务所担任法律速记员。在水仙花为寻找工作而奔赴的各个城市中,西雅图是她居住最长久的,在20世纪的头10年里她一直断断续续地住在那里。西雅图的华人社区规模与蒙特利尔的相近,在水仙花居住的10年间,西雅图的华人人数由438人增长到1910年的924人。她回忆说:“我在一所华人教会学校教书…… 我从那里学到的比我教给他们的还要多”;“我断断续续地、快乐地写着我的华人故事”。1909年夏天,发表在华盛顿州厄灵顿(Earlington, Washington)出版的西北月刊《西部人》(Westerner)的系列文章中,她以一种亲密的语气描绘西海岸华裔美国人的经历,这意味着她已自如地融入其中。这期间她逐渐形成了“同一个家庭的愿景”的世界观,这一世界观将成为她小说中的理想。她在1904年明确表达了她创作 “华人” 小说的宗旨: “竭尽所能地描绘对美国华人的所知所见。” 她指出,礼仪的多样性不会改变人的本质:“华裔美国人将内心的激情隐藏在平和安静的举止之下,但一个人不愿意表达自己的情感并不能证明他没有情感。”她大胆地将自己的创作与同辈的区分开来:“我读过许多美国作家写的聪明有趣的华人故事,但在我看来,它们都与真实的华人相去甚远——大多数情况下华人都被当作一个笑话。”当时的主流白人作家不仅将自己作品里的华人视为笑话,还利用手中的文学武器为种族主义、种族隔离、排华和帝国主义合法化,而水仙花的编辑们则观察到她的与众不同,一位编辑说,对于其他人来说,华人充其量只是文学材料;在水仙花的故事里,他或她是一个人。

“我接触过各类华人,有商人、洗衣工、劳工、仆人,也有赌徒、走私犯和经由走私入境者,还有教会学校的学者,凭经验而论,他们有陋习,但也有美德。他们也会冲动地去思考和行动……他们可能是善良的、深情的,也可能是自私的、残忍的,就像白人一样。”

——水仙花,《为中国人恳求》、《美国华人》

1903年10月和11月,《洛杉矶快报》(Los Angeles Express)刊登了一系列署名水仙花的文章,标题诸如 “唐人街需要一所学校” (Chinatown Needs a School)、 “华人洗衣店审查” (Chinese Laundry Checking)等,这些文章主要针对洛杉矶超过5千人的唐人街社区,作者坦率而详尽地努力去 “竭尽所能地描绘对美国华人的所知所见” 。除了在报纸上发表文章外,1900年她在杂志上发表了4篇小说,1903至1905年间又发表了3篇小说。

1909年1月21日,水仙花的自传体散文《欧亚混血人心理组合的枝枝叶叶》(Leaves from the Mental Portfolio of an Eurasian)在《独立报》(Independent)上发表,这篇散文讲述了作者的身世、揭开了痛苦的过往,过去的一切,塑造了现在署名 “水仙花” 的作者的立场和主张。《独立报》的读者覆盖全国,水仙花的声音因此公开地、全国性地迸发出来,这标志着她获得了前所未有的认可和随之而来的写作与出版的潜能。虽然这篇文章是在纽约发表,但水仙花很可能还在西雅图,因为从1909年5月到8月,她为西北月刊《西部人》撰写了一系列关于 “美国华人” (The Chinese in America)的文章,这些文章讨论了华裔美国人所面临的 “美国化” 问题的模糊性以及华人移民与白人之间的对抗问题,这些主题将主导她创作的最后阶段。

在这个系列的最后一篇作品发表后不久,水仙花从西部搬到了波士顿。1910年,她在《独立报》和《好管家》(Good Housekeeping)等刊物上发表了9篇短篇小说,内容和主题都是关乎华裔美国人,这些作品展现了她对内容控制和艺术美学的成熟驾驭。此时的水仙花表现出了一份从未有过的沉稳自信,她在《波士顿环球报》(Boston Globe)的文章中表示,她搬到波士顿“是为了出版一本书,并要在西方文学中植入一些欧亚思想。”

图源:本文作者摄于2023年7月30日。

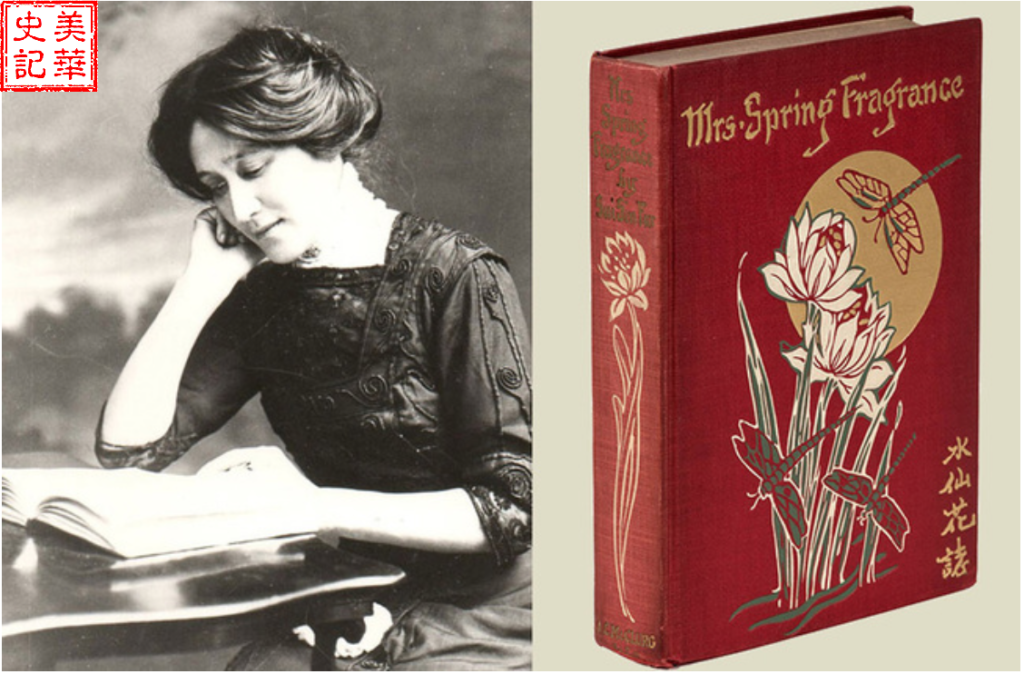

1912年6月,水仙花47岁生日过后两个多月,芝加哥的A.C.麦克卢格(A. C. McClurg of Chicago)出版社出版了水仙花的短篇小说集——《春香夫人》(Mrs. Spring Fragrance),这是一本她在孩提时代就开始构思但直到近半个世纪后才完成的书,书中收录水仙花的短篇小说37篇,其中有些是以前在杂志上发表过的,有些是新作。该书共发行2500册,在美加边境的两侧均获得好评,第一篇书评出现在1912年6月22日的《蒙特利尔见证人日报》(Montreal Daily Witness)上:“本季迷人的一本新书出自一位加拿大华人、或半华裔女性的笔下,她同情中国母亲,而不是英国父亲”;第二篇书评出现在1912年6月29日的《波士顿环球报》上:“这些小说中充满同情的讲述直击人心,用‘有说服力’来赞扬实在太软弱,作品展现的中国人的情感与白人的完全没有区别——只是中国人的情感似乎更细腻、处理问题的方法似乎更敏锐”;《纽约时报》1912年7月7日发表的书评用了一个又长又充实的段落来介绍这本书,这篇书评敏锐地观察到了水仙花作品所开启的独特的跨种族对话及其对文学的更广泛意义:“伊顿小姐在美国小说界留下新印记。她试图做的事情,是向白人读者描绘太平洋沿岸华裔美国人、与他们通婚的人以及混血儿童的生活、感受和情绪”;《独立报》1912年8月15日评论道:“西方和东方之间的冲突以及美国移民法导致的艰辛为多数故事提供了主题,通过阅读熟悉小说中新颖的观点,读者不仅对故事本身感兴趣,他们的心胸也随之开阔了。”

我藉由小说和散文更好地实现了我的人生目标,这目标与其说是给美国文学添加一个中国名字,不如说是打破偏见,让美国人的心肠变得柔软、心胸变得开阔——当他们面对谦逊善良的美国华人时。

——水仙花,致《西部人》编辑的信,1909年11月

图3:水仙花及《春香夫人》第一版封面

图源:https://www.loa.org/news-and-views/1385-edith-maude-eaton-mrs-spring-fragrance

1910至1912年间,波士顿的《新英格兰杂志》(New England Magazine)发表了5篇水仙花的小说,就技巧和视野而言,这些小说居于水仙花最好的作品之列。1913 年《独立报》发表了水仙花的文章《在美国的华人劳工》(The Chinese Workmen in America),此文很好地对应了她1897发表的《在美国的华人妇女》(The Chinese Woman in America)一文。水仙花在她职业生涯最后阶段的美学立场,明显体现在她对单一主流文化的反应。当时的北美,自诩代表所有人民的主流文化,实际上只代表欧洲裔。与这种让欧洲文化支配所有其他文化相反,水仙花用作品在报章杂志上创造了一个氛围,让不同的文化可以同时表现,谁都没有特权,她暗示这种用多元文化取代单一文化,是世界人民必须努力实现的社会目标。

无人有权定义唯一“正确”的观点;当社会决定仅以一种观点来设定自己时,无论文化还是个人,都会有可怕的后果。

——水仙花小说《在自由之地》和《甘蔗宝贝》(“In the Land of the Free” and “The Sugar Cane Baby”)的寓意

水仙花早年患有的炎症性风湿病,给心脏造成永久损伤。她因身体原因离开波士顿,回到家人身边,并在蒙特利尔的皇家维多利亚医院(Royal Victoria Hospital)接受治疗,但不幸于1914年4月7日的黎明时分突然辞世。她当时正在写一部长篇小说,并计划同时撰写一些短篇来满足读者的要求……

水仙花在那篇自传体散文中的一段话,将她病弱的身躯与一生反种族主义的抗争联系起来,好似为她早逝的命运埋下伏笔:“我没有器质性疾病,但我精神的力量似乎取自我身体的力量……医生说我的心脏异常大,但我知道,我背负的与生俱来的欧亚混血的十字架,对我稚嫩的肩膀来说,实在是太沉重了”。

水仙花被安葬在蒙特利尔皇家山公墓(Mont Royal Cemetery)英国区的伊顿家族墓园。她的坟墓上有一座墓碑,以纪念她为母亲的族人所做的贡献。墓碑最上面有四个大大的汉字——“义不忘华”,下面是一行英文小字——“她的中国朋友立此碑以志纪念”,再下面是英文字母拼出的两个名字—— 她的本名和笔名……这座墓碑由何人于何时竖立,无从知晓,它大约有4英尺高,18英寸宽,在周围较矮的墓碑之间格外显眼。这块简单的灰色花岗岩墓碑,碑上是白色的碑文,那碑文如此明亮,宛如昨天刚刚刻上。

图4:水仙花之墓

图源:https://en.wikipedia.org/wiki/Sui_Sin_Far

笔者追记:

水仙花未婚未育,没有后人收集整理她的东西,只能从她已发表的文字来勾勒她的一生,所以我参阅的这本传记,是一本文学传记,不是史学传记。

这本传记的作者,是一位非常严谨的学者,她采访了许多人,走访了许多地方,查阅了浩瀚的文献,最后完成了这本内容详实、有根有据的文学传记。

水仙花一度被遗忘,1975年以后才再被提起,近些年才多些对她的介绍。我在网上搜索阅读介绍她的中文和英文的文章,内容基本都来自这本1995年出版的文学传记,偶尔有与这本传记有出入的内容,我没有采用,比如有文章说她母亲是在海外巡演时脱离杂技团而留在海外。

所以我这篇文章只列出这一个参考文献。

主要参考资料:

Annette White-Parks, Sui Sin Far/Edith Maude Eaton: A Literary Biography,

University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1995.