作者:陈灵海(Linghai Chen)

(华东政法大学教授)

编辑:方强 (Qiang Fang)

1871年,曾国藩接受容闳建议,奏请派遣学生留美得到慈禧批准。1872至1875年陆续派出了120名学生,于1881年被全部撤回,并遭到诋毁和压制。探究这一事件的原委和脉络,澄清其真相,可以为当代中美交流提供一些启迪。从决策结构看,清廷高层一意维护旧制,逐利型官员在摇摆后倒向守旧,是导致撤回的根本原因。就此意义而言,撤回事件可以作为晚清洋务运动的一个缩影:以“制夷”为目标,以“师夷”为手段,只想获取新技术,抗拒新思想,只想巩固旧制度,不愿进行任何改革,手段与目的之间存在固有矛盾。从学生回国后遭到刻意压制和回炉改造,还可看到官员出于自利目的,避免犯路线错误,在倒向守旧后会比决策层更为保守,尽管受时代趋势左右,其责任仍不容推卸。

[关键词] 容闳 留学 洋务 近代中国 中美交流

1871年,曾国藩(1811-1872)接受容闳(1828-1912)建议,奏请派遣学生留美得到清政府批准,于1872-1875年间先后派出4批共120名学生留学美国。但在随后的几年中,留美学生事业日益遭到诋毁,至1881年所有学生被中断学习全部撤回。对于这一可悲结果,学界已有一些研究,但还不算题无剩义,在当下中美关系发展的新历史时刻,更有其值得探讨和获取启迪之处。[1]笔者不揣鄙陋,拟对此再作一些探讨,并提出自己的观点,敬请同仁批评指正。

一、容闳建议派遣留美学生

容闳是近代中国最早的三名留学生之一。1847年,他与黄宽(1829—1878)、黄胜(1827-1902)一起随传教士布朗(Samuel Robbins Brown)赴美,考入耶鲁大学,1854年毕业。在美期间,他切身体会中美教育的差距,产生了推动中国学生赴美留学的想法,并先后得到丁日昌(1823-1882)、曾国藩等人的支持。但是,起初并不顺利。1863年,他赴美为江南制造局购买机器,1865年回国,1867年获五品衔,却迟迟未能推进留学计划。[2]1868年,中美签订《天津条约续增条款》(又称《蒲安臣条约》),对中国人赴美学习提供优待,为容闳实现计划提供了有利条件。[3]

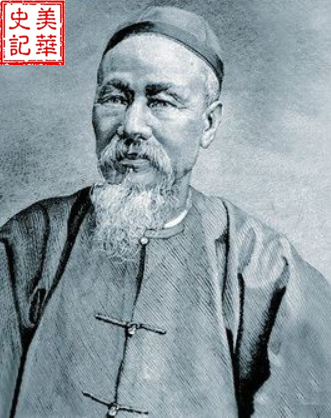

容闳(1828-1912)的一生几乎贯穿整部中国近代史

戏剧性的是,1870年“天津教案”爆发,曾国藩、丁日昌、陈兰彬(1816-1895)、容闳先后赴津参与处理,进一步推动了容闳留学计划的落实。丁借机将容的建议提交给曾,得到首肯。[4]1871年7月,曾国藩、李鸿章联名向总理衙门奏请派遣学生留美。两位当时最炙手可热的重臣的联手,使留学计划终于得以实质性的推进。[5]1872年1月,总理衙门奉旨议奏。2月,曾国藩去世。4月,总理衙门议准。8月,首批学生30人赴美,陈兰彬任总办,容闳任副总办。1873-1875年又分别派送了30人,共计120人。[6]

作为保守派代表的曾国藩,晚年受到一些新思想的影响,对当时中国“一傅众啾”的氛围已颇有认识:办实事的人少,看热闹的人、起哄的人、喝倒彩的人、说风凉话的人、拆台的人多。[7]新思想和新见解,很难被这种氛围容纳,不但无法实现以“新”变“旧”,反而是“新”遭到“旧”的嘲笑、愚弄和打压。容闳的建议启发了曾国藩,使他发生了让青年人远离这种氛围的途径,通过到国外学习培养大量有用之才。

容闳为留美事业奋斗了十多年,“把这项事业作为一生最重要甚至是毕生的事业”。[8]他没有忘记曾国藩对于这一事业的推动之功,对曾的去世深表惋惜,认为“国家不啻坏其栋梁,无论若何,无此损失巨也”。他遗憾曾没能再多活哪怕一年,否则“第一批学生已出洋,犹得见其手植桃李欣欣向荣”,就可以“亲见手创事业之收效”。[9]

二、留美学生的历史性影响

容闳主导的第一批中国学生留美事业,对近代中国发展产生了一系列积极影响,尽管因为被撤回而严重减损,却也仍然值得铭记。

- 中国首次常设驻外机构

一般认为,1876年郭嵩焘(1818-1891)出任驻英公使和建立使馆,是中国首次常设驻外机构。[10]但正如学者所言,陈兰彬、容闳以“中国幼童出洋肄业局”正副总办名义抵达美国哈特福德,时在1872年,“该局实为中国有史以来第一个常设驻外机构”,比郭嵩焘抵英早了四年多。[11]1878年,陈、容在白宫向美国总统海斯(R.B.Hayes,1822-1893)递交国书,实现了中美外交正常化,也推动了中国国际交往的正常化。

- 中国国际形象得以改善

派出留美学生,正如1877年李鸿章、沈葆桢在奏疏中所说,被西方各国视为中国与之友好的标志。[12]接受学生寄居的家庭,也都以帮助他们为荣,这些家庭的主人或后代,与学生们保持了良好的友谊,有些持续终身。寄居家庭主人之子Robert Brown说:“对于全体中国留美学生,我都是乐于效力的,对我去世的父亲、伯父的一生事业来说,中国留美学生乃是活的见证。”[13]詹天佑(1861-1919)、欧阳赓(1858-1941)、罗国瑞(1860-?)、容良(1863-?)、黄有章(?-?)等多年后仍与他们的美国友人保持通信,让他们知道中国的发展,对改善中国的国际形象也很有好处。

- 涌现了不少近代杰出人物

如铁路工程师詹天佑、北洋大学校长蔡绍基(1859-1933)、清末外务部尚书、民初交通总长梁敦彦(1857-1924)、民国驻智利代办欧阳赓、海军中将吴应科(1859-?)、民国首任内阁总理唐绍仪(1862-1938)、清末邮传部副大臣梁如浩(1863-1941)、电政总局局长周万鹏(1863-1927)、开甲舰舰长吴敬荣(1864-?)、开济舰舰长吴其藻(?-?)、驻英公使刘玉麟(1862-1942)、驻美公使梁诚(1864-1917)、外交家兼翻译家蔡廷幹(1861-1935)等。[14]如果不是提前撤回,并且遭到有意压制,业绩理应更加辉煌。[15]

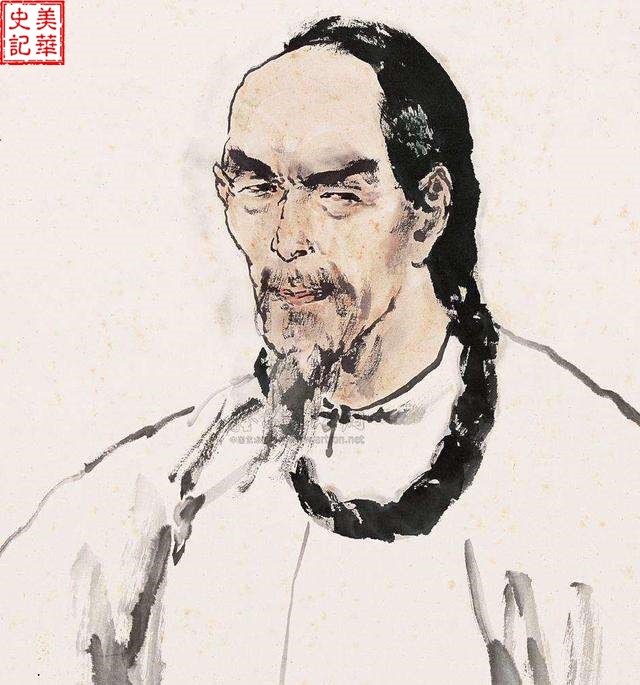

詹天佑(1861-1919)职位并非最高,却是留美学生中名气最大的, 这也透视出中国人重视器械技术,而非制度思想的改造。

- 引发派遣学生留洋高潮

各地对于派遣留学生热情高涨。1872年,沈葆桢提出派福建船政学堂学生赴欧留学。1873年,左宗棠上书总理衙门,表示“遣人赴泰西游历各处借资学习”,可以实现“彼之聪明有尽,我之神智日开,以防外侮,以利民用,绰有余裕矣”的目的。[16]李鸿章见到英国军舰上有7名日本海军,也急于将中国海军派往英、法、德学习船政、火炮。[17]留欧学生采取了与留美学生几乎相同的形式:分批派遣,人数相当,设留学监督:1877年3月,第一批船政学生(30人)由李凤苞率往英、法,得到驻英公使郭嵩焘亲自接见,10月又派5人赴法。[18]1882年,第二批船政学生(10人)赴英、法、德。1886年,第三批船政学生(33人)又由周懋琦率往英、法。1897年6月,第四批船政学生(6人)赴法。人们对于以留学推动富强一度非常乐观,称“从此中国端绪渐引,风气渐开,虽未必人人能成,亦可拔十得五,实于海防自强之基不无裨益。” [19]

三、留美学生突遭撤回、诋毁和压制

1870年代,清廷保守派卷土重来。1878年,驻英副使刘锡鸿(?-1891)与公使郭嵩焘严重冲突,后者黯然归国。继任公使曾纪泽(1839-1890)虽较开明,却在致李鸿章信中表示:“船政学生赴英法无大益处,即赴美生亦未必大有成就。”1879年,清廷内部对于留美学生已经议论纷纭,认为“糜费”“滋弊”“终鲜实效”。同年,续派留欧学生遭到否决,理由是“此举无大益处”。[20]留美肄业局委员容增祥、区谔良等也屡次就是否继续留美事业发生争吵,以致李鸿章不得不去信劝解。[21]

1881年5月,距离留美学生事业全部完成尚有10年,总理衙门奏请:“饬下南北洋大臣,趁各局用人之际,将出洋学生一律调回。”当日就获慈禧批准。容闳四处奔走挽救,美方人士也努力游说,但终告失败,120名留美学生中的94名(43人刚被大学录取)于该年秋冬凄然回国。[22]留欧学生也受到冲击,最后一批也在没有学完的情况下被撤回。留美学生的撤回既非孤立事件,也非基于个别原因,由此亦可见一斑,其中蕴含着时代趋势的力量,今人实有再次探究的必要。[23]

(一)清廷隐瞒撤回的真实原因

对于撤回留美学生,清廷始终没有说实话。[24]学生也不明真相,回程之中,仍然保持着乐观的情绪。如薛有福(1863-1884)回程经过旧金山,仍喜悦地表示“沐浴在海洋的微风中”,“海鸥随我们结伴而行”,“观赏浪中的鳞光,闪亮无比”。[25]抵达上海后,他又表示希望在美国学习更长时间。在这段时间里,清廷可能担心第一批撤回者感到不满,会让其后几批知晓和脱逃,因此采取了隔离分化的措施,以防他们互通信息。[26]

由于真相被刻意掩盖,许多学生认为今后仍可再次赴美。《字林西报》的评论员认为“最好再送他们出洋留学。”[27]周传谔更是在信中表达了自己的乐观和期望:

容闳、何天爵、丁韪良、恭亲王及李鸿章、张树声二总督,将会在总理衙门为我们的前途设法。当然,无人怀疑我们重返美国之事。据闻,我们政府与你们政府已达成协议,准许四十名幼童进入玛州安那波里斯之海军军官学校。……如果我回到美国,我将继续学医。[28]

他们被蒙在鼓里,只能凭道听途说胡乱猜测。哪怕多年之后的回忆中,温秉忠仍含糊地表示,是“一位翰林”的上奏导致了他们被撤回。[29]他们非常信任容闳,认为“这一切全赖容闳先生,希望他为我们及为中国的前途,都能尽一番贡献。”[30]突然接到撤回中国的命令后,他们都“期待容闳先生的到达,他是解救我们于政府虐待下的希望。我们对他的信心一直不变。”他们完全不知道容闳早已身不由己,后来一度人身也陷入危险。[31]

(二)留美学生遭受冷遇和诋毁

撤回次年初,黄开甲(1860—1906)描述了他们回国后遭到的冷遇、排斥和压制,关押四天后,他们在兵勇看押下,去向上海道台磕头请安:

我们蹒跚而行,诅咒这些噩运,冷淡的接待,愚蠢的承办人。……为防我们脱逃,一队中国水兵押送我们去上海道台衙门后面的求知书院。……想用笔来形容我们荣归故里后居住的“监狱”,我实在力不从心,你也可以想像此地有多糟。……大门十年未开启,墙壁剥落,地板肮脏,石阶满布青苔,门窗均已潮湿腐烂。当你跨进门槛,立刻霉气熏鼻,这些阴暗似乎象征我们的命运。入夜,我们可以清楚地看见潮气由地上砖缝中升起,使我们衣衫尽湿,一种昏沉袭罩着我们,这种侮辱刺痛着每个人的心。最令人可怖的,是那些在留学监督头脑中荒诞不经的思想,使我们学未成而强迫返华。[32]

由于当时“外人纷纷议论,各有意见”,清廷可能实施了新闻封锁,以掩饰真相。Robert Brown报告说:“幼童刚到上海,立刻被送往城内,并且与外界严密隔绝,使我无法与他们联络”。[33]为了干扰舆论,有人还在《申报》头版刊载了“日本人致信于报馆者”的信,对留美学生横加诋毁:

去年中国曾派员赴美察看学徒,观其工夫之浅深、技艺之优劣。及抵美之后,一见情形,殊为不然,盖诸学徒所为,皆属不应为者。或剪去发辫,披发毵然;或服西人之服,尽弃中华之本来面目,而一变为美国之人。……中国第一次出洋并无故家世族、巨商大贾之子弟,其应募而来者类多椎鲁之子,流品殊杂。此等人何足以与言西学,何足以与言水师兵法等事?性情则多乖戾,赋秉则多鲁钝,闻此辈在美,有与谈及国家大事及一切艰巨之任,皆昏昏欲睡,顾而言他,则其将来造就又何足观?[34]

从措辞看,这封所谓“日本人”的信很可能出自清廷保守派之手。[35]其口吻与《翁同龢日记》中称容闳“久住美国,居然洋人矣”很相似,认为应派遣世家贵胄,而非平民子弟,又与陈兰彬的观点一致,尤其其中对学生剪辫、西服的仇视,很难相信会出自视留辫为怪癖、视西服为自然的日本人。[36]

这些指责留美学生“乖戾”“鲁钝”的人,不但与学生从无接触,而且与那些直接接触过学生的人看法截然相反。1876年赴美参加世博会的李圭(1842-1903)曾对这些学生大加赞赏,称他们“他年期满学成,体用兼备,翊赞国家,宏图丕烈,斯不负圣朝作人之盛意!”学生们也努力遵守本国传统,向他解释“不改装有时不方便,我侪规矩,惟不去辫,不入礼拜两事耳。”[37]

美国驻清副使何天爵(Chester Holcombe,1844-1912)曾与撤回学生同船,也有直接的接触,对他们评价很高,说他们有“相当的绅士风度”和“顽强的自理自立能力”。[38]学生们的美国教师则评价更高:

幼童抵美以来,人人能善用光阴,珍惜自己的学习机会,因而其所学各门课程进步很快,成绩极佳,并且对美国人民的语言、观念、艺术和风俗都有很好的了解和把握。论道德,这些幼童几乎无一例外地优美高尚;论风格,他们彬彬有礼,风度文雅;论行为,他们全都正派光明,极有教养。正因为如此,他们所到之处,无论是家庭、学校、城市和乡村,都为他们自己和他们的祖国赢得了友谊,留下了美好的印象。[39]

他们也明确指出有人“谓中国学生在校中肄业,未得其益反受其损”纯属造谣诬蔑,对保守派所说的“一变为美国人矣”的情况也作了澄清:

在异国的土地上,他们认为自己是代表他们的家庭、代表他们的伟大的中华帝国的。虽然他们年龄尚幼,然而在人们看来,他们已经懂得他们承担着自己民族和国家的名誉的责任。[40]

寄居家庭的女主人巴特拉也称赞学生吴仰曾“是一个服务于他的国家的有用公民。”[41]可惜,对于他们来说越优秀、越文明、越值得赞赏的,在保守派看来恰恰是越离经叛道、越危险、越欲除之而后快的。两者考虑问题的角度,完全是背道而驰的。

(三)留美学生被撤回后遭到压制

撤回之初,学们们遭到了来自各方面的压制,除被关押、看守、去衙门磕头外,无人得到重用,无人留在北京,无人进入总理衙门或各部工作。勒法吉正确地指出,由于受到美式的教育,学生们“与中国士大夫习气大相径庭,清廷当权派从未减少对他们的敌意和排斥。”李鸿章让一些学生进入船厂、工厂,培养管理和操纵机器枪炮的实际经验,想让他们学有所用,但多数官员们认为他们“不足替中国效命”,“仅比苦力地位较高。”[42]

如果留美学生的撤回,仅仅是因为经费不足、美国排华、官员不和等原因,就不会出现他们回国后遭到的诋毁和压制了,这些诋毁和压制,证明了撤回的主因是清廷对于学生中出现的“西化”的忌惮。少数学生甚至可能遭到了迫害,他们撤回时间在秋冬,完全不适合游泳,两名学生(张有恭、卓仁志)却在上海黄浦江、苏州河分别溺亡,颇为匪夷所思。一名学生(黄有章)觐见慈禧时,仅因高度近视而未摘下眼镜,就被斥为“无视朝廷”,责令即刻贬归,永不叙用。[43]

所有学生都被派到铁路、船政、矿业、邮传等基层,远离北京和政界,正如学生容尚谦后来回忆说,他们不得不忍受“到处弥漫着谎言和嘲笑,谬误和诽谤被人们翻来覆去地谈论着……无论从哪点看,我们实质上遭受了囚犯的耻辱”的环境,“月薪全都是四两银子,仅相当于职员中做苦力的报酬。”直到晚年,他们都不愿谈起这些忍辱含垢的经历,难得谈起时也“必须抑制住强烈的感情”。[44]

四、骑墙与逐利:李鸿章、陈兰彬与吴嘉善

相对于其他社会科学,历史学的优点在于:强调言必有据,有一分证据讲一分话;不足之处也很明显,在缺少日记、信件等私人化史料(当然也不尽然)的情况下,较难探索人物的内心世界,导致事件分析因为缺少对人的心理分析而陷于扁平化,低估当事人的行为动机的影响,动辄得出“生产力发展的必然结果”等机械决定论的结论。

不过,如果“历史是一系列偶然组成的链条”的话,人就是其中最重要的“偶然”因素。单个人的好恶虽不能决定历史的走向,许多单个人的好恶趋同之后,就可能成为决定历史走向的链条。在笔者看来,1881年留美学生的撤回事件,是当时清廷官员自上而下集体倒向守旧所致,官员们的骑墙性、逐利性是评价撤回事件的一个不可忽略的环节:面对1870年代初的开放,他们参与“师夷”而支持留美计划;面对1870年代末保守派的回潮,他们转而倒向“攘夷”并主张撤回,可谓两头得利。

(一)李鸿章:“痞子腔”的洋务派

曾国藩、李鸿章领导的湘淮集团是洋务运动的主力,其方针政策则是比他们年长一辈的魏源、林则徐提出的“师夷长技以制夷”。但是,他们在洋务方面之所以热情高涨,只是因为在平定太平天国的过程中借用洋枪洋兵,亲身体会到了“坚船利炮”的好处,而非意识到制度的弊病。

曾国藩去世前特意与李鸿章联衔上奏,希望李将这一事业继承下去,当时确实是周详的考虑。但他主张办洋务“老老实实,推诚相见,平情说理,脚踏实地”,让李记住“诚”字,李也声称“只捧着这个锦囊,用一个诚字”,实际上却喜欢“打痞子腔”,按照樊百川先生的解释,就是“死皮赖脸”“满足侵略者部分要求”以实现“和外安内”的目的,并没有真正对外开放的诚意,想要洋枪洋炮,但并不准备真正向西方学习。[45]

作为洋务运动的领袖,李对于留学事业的兴趣,甚至不如奕䜣(1833-1898)。1863年,奕䜣在议复桂文灿的条陈时提出:“日本近遣幼童分往俄美两国,学习制造船炮铅药”“我国家亦宜行之”,认为聘请洋教员到中国来教,不如把学生送到外国更方便。1865年,他向李征求意见,李竟表示反对,认为派“远求不如近求,为客不如为主”,“事体繁重,功效难期”。同年,薛福成建议“招后生之敏慧者,俾适各国”,也因李没有兴趣而不了了之。[46]

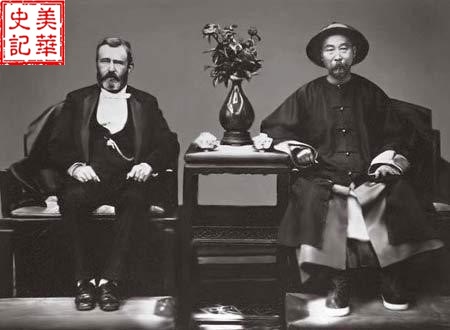

1879年5月28日格兰特访华,李鸿章与他在天津会晤,两人私交甚好, 但之后格兰特致信请他帮助学生完成留学,李鸿章并未接受。

与倭仁、刚毅、徐桐等死硬保守派相比,主持洋务的李鸿章虽然开明一些,总体上仍很保守,只想维持现状。正由于此,他才能得到慈禧的宠信,委以重任。他把留学事业当成曾国藩的遗业,而非洋务的关键,屡屡希望“不负曾文正创办之初衷”,但并无光大之意。[47]李剑农正确地评价说:“他的洋务事业,不外造船、制械、筑军港、设电报局、织布局、矿务局……就是兴学堂、派遣留学生,也是全为军事起见,否则,为造就翻译通使人才起见。对于政治、教育、思想及制度的根本改进,完全没有梦想过。”[48]也正由于此,他选择的肄业局总办如陈兰彬,比他还要保守。清廷最后向他征求是否撤回学生时,他未加反对,甚至主张要撤就全撤。从1871年支持派出,到1881支持撤回,他的每次选择都以“对自己有利”为原则。

幕僚蒋同寅(?-?)对撤回事件发表评论说:“各学生在洋年久,习与性成,服食起居,均沾洋派,甚至鄙夷华人,乐而忘返。当事者深知其弊,于是遽议撤回。”[49]这段评论虽非出自李鸿章之口中,却道出了他的真实想法,归根到底,李鸿章对于向西方学习,本来就视为权宜之计,并不坚定。也正由于此,他的好友格兰特(U.S.Grant,1822-1885)以美国前总统之尊,劝他帮助学生在美完成学业,也未能成功。

(二)陈兰彬:李鸿章的代理人,骑墙派的典型

1875年,陈兰彬卸任肄业局总办,出任驻美公使,实际仍然主管肄业局,直到1881年卸任,期间还撰写了《使美纪略》,也算是中国较早的“睁眼看世界”的人。[50]当容闳在天津向曾国藩提出计划时,陈兰彬也是热情的支持者。但李鸿章只信任陈,说“容闳为人诚不如荔秋(即陈兰彬)之颠扑不破”,认为他只是“熟悉洋情”,但必须“得志正体直者赞助,则流弊较少”。[51]所谓“志正体直”实际上无非是李的亲信而已。

作为李鸿章的代理人,陈兰彬既对李惟命是从,又善于辨别政治风向, 无论赴美还是回国,他的选择都很能迎合当时的主流口味。

李鸿章知道,陈兰彬是三品衔,既无出国经验,又不懂英文,“若无容丞闳为之先导,必致迷于所往,寸步难行”,也仍然让他担任总办,掌握留美事务的决定权,位在二品衔的容闳之上。后来继任肄业局总办的区谔良、容增祥、吴嘉善,品级也都比容闳低,却位居其上,这也是李鸿章的“痞子”手段之一。1880年4月,李在信中支持陈“重中学”,反对闳“重西学”,批评后者“意见偏执”“固执己见”。[52]对容的评价越来越低,也预示着留学事业的基础日益动摇。

容闳对陈兰彬的评价极低,认为他保守无见识,非常反感西方教育,也不受学生欢迎。其中最严厉的批评,是认为其推荐吴嘉善(1818-1885)接任肄业局总办,是彻底破坏留学计划的关键:

为了毁坏留学教育计划,他做到他能做和事,他推荐吴子登任肄业局委员,而除吴子登外,他找不到一个更为顺从和更善于谄媚的工具以达到他的目的。让吴子登做委员,清楚地揭示了这样的事实,即陈兰彬自身在本质上是一个坚定的儒家,并且在事实上代表着保守派。而由保守派形成的十足顽固僵化的保守势力,对一切试图改革行政管理或改善中国总体状况以促进中国全面进步的措施,都会予以咬牙切齿的反对。[53]

容闳当时没有意识到,或许到死都没有意识到,清廷上至慈禧、奕䜣、李鸿章,下至陈兰彬、吴嘉善乃至基层官员,整个处于“朝士皆耻言西学,有谈者诋为汉奸,不齿士类”的闭锁状态,执政者和决策层对于向西方学习、派学生留学,兴趣本来就不大。洋务只是为了获得枪炮器械,派学生留学只是为了完成曾国藩的遗业。这种氛围之下,一位像他那样的革新派的肄业局总办是根本不会出现的。

可笑亦可叹的是,1895年陈兰彬去世后,其友朱祖谋在为其撰写的《神道碑》中,对其在留学事业中的“功绩”大加赞扬。[54]洋洋洒洒数百字,可谓颠倒煽惑,其中无一字提及容闳、曾国藩,反称陈兰彬才是提出留学建议的人,并得到了李鸿章的支持。[55]不提容闳,意在夸大自己的功绩;只提李鸿章,则是因为李正得宠于慈禧,而曾早已去世。

《神道碑》中还说日本派遣留学生取得成功,在于派遣了贵族子弟,而中国派遣的学生“多孤寒幼稚,出洋后濡染欧风,眩目于宫室之华,醉心于饮食舆服之靡”,正与《申报》1881年7月22日的“日本人”口径一致,堪称清廷官方版本。文末却又不顾前文对学生的诋毁,声称陈是撤回的反对者,还称其早就预料到未来会出现“中国才隽,不能与日本争优胜”的情况,既撇清了责任,还捞取了预言家之名。

(三)吴嘉善:“留学之大敌”

吴嘉善任肄业局总办之前,清廷已经定下撤局的基调,剩下的只是执行了。所以,1879 年吴任总办后,首次召集学生,就发生了较严重的冲突。[56]次年初,他又发布新的学生守则,要求加强经书学习。3月,就与陈兰彬联名上奏,要求召回学生。有意思的是,《清史稿》作者也意识清廷高层才是此事的决策者,吴嘉善一手操办撤回学生,只是充当打手而已,因此本传中仅称“光绪五年奉使法兰西,驻巴黎,后受代还,旋卒”,闭口不谈其任留美幼童肄业局总办之事,以免留下其职业生涯的一大污点。

吴任总办之后,留美事业急转之下,学生遭受国内、肄业局的双重攻击。1880年6月,御史李士彬以黄胜蛊惑入教等为由,要求撤回留美学生:

该局帮办翻译黄姓,久为教徒,暗诱各生进教,偕入礼拜堂中。总办欧姓,日吸洋烟,恋姬妾,十数日不到局一次,纵到亦逾刻即行,绝口不言局事。该学生等毫无管束,遂致抛荒本业,纷纷入教……或习游戏,或留为异教,非徒无益,反致有损,关系实非浅鲜……请旨饬下南北洋大臣,特饬查确查洋局劣员,分别参撤,其入教各生,一并撤令回华。[57]

黄胜只是第二批学生(1873)的带队者,本人随即返回中国,1878年由陈兰彬奏请在华盛顿当翻译,并未在肄业局任职。1879年,肄业局总办容增祥丁忧回国,无人顶替总办之职,容闳想请黄胜帮办,陈兰彬以其“洋习太重”反对,奏调吴嘉善出任总办。根本没有到过美国的李士彬,竟会弹劾根本不在肄业局任职的黄胜,还能悚动人心,原因只能是清廷已经决定撤回学生,只是缺一些口实,需要造一些声势而已。

正如容揆所说:“当吴子登被任命为出洋肄业局委员之时,肄业局的命运就被注定了。”[58]勒法吉也正确地评论说:“从他以后所作所为看,吴似为中国守旧派派来,拟对肄业局有所行动的。……由于吴的来临,该局之撤回只是时间问题了。”[59]当然,作为打手的吴并不能免去撤回留美学生的责任,有学者撰文为其洗白,称其是一名“思想开明、颇具个性、较有作为的传统士大夫”,不应将撤回责任归之于他。[60]这种观点是站不住脚的。

五、从1870年代的时代趋势看撤回事件

对于历史事件的正确评价,必须结合其时代背景,以免误入歧途,得出偏颇结论。即使是拥有后见之明的当代人,也只有认清当时的时代总体趋势,才能对历史事件进行合理的评价。1881年留美学生撤回事件后18年,清廷发生“戊戌政变”,保守派全面掌权,对改革派进行反攻倒算,容闳也不得不逃亡上海。1898-1899年间,流亡日本的梁启超撰写了《戊戌政变记》,深刻剖析了当时的时代趋势,将1870年代称为“朝士皆耻言西学,有谈者诋为汉奸”的阶段。这为我们解释为什么1881年会发生留美学生撤回事件,提供了清晰有力的分析框架。

梁启超认为,第一阶段(1840-1862)为“变法萌芽期”,除极个别人“睁眼看世界”外,仍一切守旧,即使魏源提出“师夷长技”之说,目的也仅在于技术层面的“制夷”,而非制度层面的“变法”:

我国迫于外侮,当变法者,盖六十余年矣。然此六十余年中,可分为四界:自道光二十年割香港通五口、魏源著《海国图志》倡“师夷长技以制夷”之说、林则徐乃创译西报,实为变法之萌芽。然此后二十余年迭经大患,国中一切守旧,实无毫厘变法之说也。是为第一界。

第二阶段(1862-1884)为“变法开始期”,曾国藩、李鸿章等开展洋务运动,遭到保守派倭仁等猛烈攻击,朝士耻言西学,有谈者诋为汉奸,“攘夷”说战胜了“师夷”说。1881年留美学生撤回事件,正是在这个背景之下发生的:

同治初年创巨痛深,曾国藩会借洋将,渐知西人之长,创制造局以制器,译□设方言馆,招商局派出洋学生。文祥亦稍知时局,用客卿米人蒲安臣为大使,遍交泰西各国,变法之事于是筚路开山矣。当时又议选翰林部曹入同文馆学西文,而倭仁以理学重名为宰相,以死争之,败此大举,且举国守“攘夷”之说。郭嵩焘以通才奉使,深明时局,归而昌言,为朝士所攻,卒罢去。至于光绪甲申又二十年,朝士皆耻言西学,有谈者诋为汉奸,不齿士类。盖西法萌芽,而俗尚深恶。是为第二界。

这一阶段中,洋务派几乎遭到保守派的“围殴”,如李鸿章所说,当他建议开矿、修路、建学校时,除了文祥“目笑存之”之外,“廷臣会议,皆不置可否,王孝凤、于连舫独痛诋之。”作为洋务改革的主要推动者,他的努力不但“功效茫如捕风”,而且“文人学士动以崇尚异端、光怪陆离见责”。[61]

第三阶段(1884-1894)为“西学渐知期”,1884年清廷在“马江海战”中被法国击败,“攘夷”未果,不得不重回“师夷”之路,但仍然只学船炮器械,不学政制学术:

马江败后,识者渐知西法之不能尽拒,谈洋务者亦不以为深耻,然大臣未解,恶者尚多,议开铁路犹多方摈斥,盖制造局译出之书,三十余年而销售仅一万三千本,京师书肆尚无地球图,其讲求之寡可想矣。盖渐知西学而莫肯讲求,是为第三界。然尽此六十年中,朝士即有言西法者,不过称其船坚炮利制造精奇而已,所采用者不过炮械军兵而已,无人知有学者,更无人知有政者。

第四阶段(1894-1898)为“纷言变法期”,1894年清廷在“甲午海战”中又被日本击败,终于认识到需要变革体制,光绪帝决意变法,但终仍被“戊戌政变”扼杀:

自甲午东事败后,朝野乃知旧法之不足恃,于是言变法者乃纷纷。枢臣翁同龢首先讲求,辅导皇上决意变法。皇上圣明,目明外事,乙未五月,翁同龢拟旨十二道,大行变法之事,以恭邸未协而止。然朝士纷纷言新法,渐知学堂为变法之本,而皇上频催铁路、矿务、学堂之事。未几,西太后复收大权,皇上几被废,新政遂止。[62]

1881年留美学生撤回事件,处于上述四阶段分期的第二期(1862-1884)。相对于以个别人物、个别原因为基础的解释模式,用这一分期模式来解释何以发生撤回事件,视野更为宏观,也更有可把握性。

1860-1870年,清廷整体上仍相当封闭守旧,派遣学生留洋,就像后来容揆所说,本来就是一项“反常”的计划:“中国政府通常是那么的保守和排外,竟然赞成有人提出的派遣许多幼童到外国学习西方文明的方案……这一举措是直接违反自古以来都被严密遵守的中华民族的大政方针的。”[63]曾、李的留美计划之所以得到批准,只是历史时机较好:一是不久前平定太平天国“会借洋将,渐知西人之长”,二是曾的老师、主张“以忠信为甲胄,以礼仪为干橹”、强烈反对部曹学习西文的保守派领袖倭仁(1804-1871)刚刚去世。

但是,清廷绝非真的喜欢西学,他们只想“攘夷”,不想“变法”,要的是枪炮器械,不是科学文化,更不是西方政法。保守派虽然失去了倭仁,但仍然实力雄厚。1872年曾去世,守旧派卷土重来,并且更为表面化。[64]总理各国事务衙门成为保守派的围攻对象,“愿意在随时忍受粗暴对待的情况下继续留任的人更少……这个职业的不可避免的困难,已经大到足以吓退大多数人。”[65]当时清廷保守气氛之浓重,由此可以想见。曾国藩三次奏请派遣留洋,前两次没得到答复,也是明证。1873年,发生了外国公使觐见同治帝的跪拜礼仪之争。[66]1875年驻英公使郭嵩焘遭胡锡鸿“参奏十款,指为十大罪”,被迫黯然回国,并郁郁而终,也都是明证。[67]

结论与思考

朱维铮先生曾指出,近代以来,中国人在“师夷”与“制夷”两种取向之间摇摆,归根到底,“师夷”只被作为手段,真正的目的只是“制夷”,洋务派的“向西方学习”,实则不过“依靠洋器洋人博取内战胜利”而已。[68]清廷的失败,主要不在于技术落后,而在于“保证尊君的政治体制”“唯重亲上的法律准则”“严惩异端的文化政策”“鼓励贪污的养廉机制”“以满驭汉的权力结构”“稳定压倒一切的传统措施”等。[69]这些观点颇有启发性:为什么当时改革派总是势单力孤,为什么“睁眼看世界”者也纷纷倒向守旧,“师夷长技以制夷”的宗旨是否存在问题,这些问题都是值得进一步反思。

- 反思“改革-保守”的二分法

中华帝国的政治格局中,为什么改革派总是势单力孤,落入“人人喊打”的境地,而守旧总是更为安全,以至于许多“睁眼看世界”甚至亲身参与洋务的人,包括奕䜣、李鸿章、陈兰彬、吴嘉善、刘锡鸿等,也纷纷选择保守的立场?归根到底,在于其将“祖宗之法”作为政权的合法性来源,正如“戊戌政变”时慈禧斥责光绪帝时所说的那样:

天下者,祖宗之天下,汝何敢任意妄为?试问祖宗重,康有为重?背祖宗而行康法,何昏愦如此?难道祖宗不如西法?鬼子反重于祖宗?

而代表着“祖宗之法”的清廷高层,并没有认识到自身弊病并进行改革的能力。以奕䜣为例,他喜欢雪茄、洋酒、咖啡等洋物,人称“鬼子六”,骨子里却十足保守,对西方制度文化非常警惕。他仇视康有为,告诫光绪帝“闻有广东举人主张变法,当慎重,不可轻视小人”,也仇视推荐了康的翁同龢,认为其极端有害。[70]仆人阿新剪了另一个仆人的辫子,何天爵劝奕䜣说:“那只是孩子气的行为,最好不要在意”,认为不必过于严厉,奕䜣非常激动,执意抓住阿新,并将其处决。[71]

基于这一原因,学者在使用“保守派”“改革派”等划分官员派系的词汇时,应当更谨慎。“保守派”中既有极为顽固的死硬派,认为中华文物制度举世最美,无须任何改作;也有在保守的基础上承认中国的某些不足,愿意适当“师夷”;更有大量曾经参与改革的摇摆者,一有形势变化就见风使舵,转向保守者。正是在这一意义上,美国学者德斯诺伊尔斯(Charles A. Desnoyers)用“楔子的薄边”来形容第一批中国留美学生的处境和命运:如果他们取得成功,将橇动整个中国走向新的命运;但结果是他们不但无力撬动沉重的国家,自身也会因为太“薄”而迅速崩坏,被碾得粉碎。[72]

1881年留美学生撤回事件,正是一次可悲的崩坏。李鸿章、陈兰彬等洋务派转回保守,使“改革-保守”的实力比急剧逆转。李本来就不是坚定的改革派,正如梁启超所言,洋务运动归根到底是“不变其本,不易其俗,不定其规模,不筹其全局,而依然若前此之支支节节以变之”的改革,即使没有被战争打乱节奏,也断然无法取得成功。[73]

- 反思“师夷长技以制夷”

1842年,魏源在《海国图志》提出“师夷长技以制夷”的口号,很快被清廷君臣,包括部分在野学者接受。连对魏源甚为不满的曾国藩,也在奏折中说:“目前资夷力以助剿济运,得纡一时之忧,将来师夷智以造船制炮,大可期永远之利。”[74]这种观点很有代表性,认为只要仿造西洋的船炮,就能永远立于不败之地,实现天下太平。1872-1875年派遣120名学生留美,肩负的正是“师夷长技以制夷”的使命,而1881年的撤回事件,则是“师夷”与“制夷”之间矛盾激化的产物。

从字面看,“师夷长技以制夷”确实是诱人的口号,却也很有欺骗性:对于清廷来说,它不要求他们承认存在体制存在疾病,必须进行刮骨疗毒式的“自改革”;对于理论界、舆论界来说,它将国与国之间的竞争简化为技术之争,认为西方的优势只在于“坚船利炮”,掩盖了这些优势根植的制度文化土壤;对于具体的执行官员来说,“师夷”的方法很简单,把洋老师“请进来”或派学生“走出去”,就可以把西方的“长技”学到手,“制夷”就能轻易实现。[75]

表面的“师夷”,实际上并不能真正做到“制夷”,这还不是最重要的。最重要的是,当“师夷”导致了欺骗可能被揭开,清廷的体制性弊病可能不断暴露无遗,矛盾就会迅速激化。蒋同寅(?-?)说,留美学生尽管“西学尚可观”,但在语言能力、官场礼节、政治议论三个方面,都不能让清廷满意,与其起用这些留学生,不如用那些“深通华学之西人”,道理就在这里。[76]所谓“深通华学”,无非是尊重中国的旧体制和旧文化,绝口不谈制度变革,只懂枪炮器械的人,他们才真正符合“师夷长技以制夷”的政治路线。

当时,中国并不是没有主张体制性改革的人。有学者认为,魏源、郑观应等在如何学习西方方面,不如日本思想家横井小楠(1809-1869)先进,魏源的“师夷长技以制夷”,不如横井的“不单要学习西方科技,还要学习其政治制度尤其是美国共和制”更合理。[77]实际上,中国绝不是没有横井这样的思想家,而是这种主张深层的体制改革的思想,不能被主流接受,清廷更愿意接受的是更有诱惑性的“师夷长技以制夷”而已。

早在1815-1816年,龚自珍就在《乙丙之际箸议》中提出了“自改革”的主张,比横井小楠早得多。他认为中国之所以落后于西方,关键不在技术而在制度:

无八百年不夷之天下,天下有万亿年不夷之道。然而十年而夷,五十年而夷,则以拘一祖之法,惮千夫之议,听其自陊,以俟踵兴者之改图尔。一祖之法无不敝,千夫之议无不靡。与其赠来者以劲改革,孰若自改革!抑思我祖所以兴,岂非革前代之败耶?前代所以兴,又非革前代之败耶?[78]

只有改革制度,才能为技术的革新提供合适的土壤,才能为人才的涌现提供宽松的环境,才能为国家的富强提供充沛的动力。只学习西方的技术,不改革本国的制度,必将导致要么技术无法学到手,要么学到手的技术缺乏人才去运用,要么西方又发展出新技术,而中国永远在后面追赶却永远追赶不上等等窘境。

1875年,王韬(1828-1897)发表著名文章《变法自强》,直接针对留美学生一事发表议论,认为“机器,固有局矣;方言,固有馆矣;遣发子弟,固往美洲攻西学矣;行阵用兵,固熟练洋枪矣。而何以委靡不振者,仍如故也?”原因不在于“西法不足效”“西法之不善”,而在于“效之者未至”“变之之道未得”,也就是说,不能只学西方的技术,还要学习产生这些技术的文化土壤和体制。[79]

提出应当“自改革”的龚自珍,完全没有得到清廷的重视

提出“变法自强”的王韬,预言了仅向西方学习器械枪炮不可能成功

1883年,张树声(1824-1884)又呼吁:

夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体,而求其用,无论竭蹶步趋,漃不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?[80]

他认为“马江之战”的失败,足以证明“中学为体,西学为用”的思路是不正确的,必须改之以“采西人之体,以行其用”,才能使改革真正步入正轨,取得实效。然而良药苦口、忠言逆耳,张树声和龚自珍、王韬的观点,全然不能被清廷接受。魏源、林则徐充满诱惑和矛盾的“师夷长技以制夷”,则成为晚清改革的指导原则。

综上所述,1872-1875年容闳主导的派遣学生留美的事业,因为处于晚清中国保守派卷土重来的环境中,遭到全部撤回的可悲失败。这一失败归根到底是基于“师夷长技以制夷”这一近代中国改革指导方针的自身矛盾。而李鸿章、陈兰彬、吴嘉善等作为当事人,为了自身利益而替保守派充当操刀手,也难辞其舌战,应当承担其历史责任。有人以留学计划“设计缺陷”为由,为主张撤回的守旧派推卸,将罪责归之容闳,指责其为只懂西方文化、不懂中国文化的“香蕉人”,只能说明即使在当代中国,那些导致1881年留美学生撤回事件的闭锁主张,也仍然有其市场。[81]

Title: Historical Record of Chinese Americans | Yung Wing and the Removal of Students in the United States in 1881: A setback in the history of Sino-US exchanges

ABSTRACT

In 1871, Zeng Guofan (Marquis Yiyong) accepted Rong Hong’s (Yung Wing) proposal to send students to the United States and was approved by Cixi. From 1872 to 1875, 120 students were sent in succession. However, they were all withdrawn in 1881, and were slandered and suppressed. To sort out the history of this incident and clarify its truth can provide some useful enlightenment for contemporary Sino-US exchanges. From the perspective of decision-making structure, the fundamental reason for the withdrawal was that the decision-making level of the Qing Dynasty insisted on maintaining the old system and the profit-seeking officials turned to conservatism after swaying. In this sense, this event can be regarded as the epitome of the failure of the reform of foreign affairs in the late Qing Dynasty: with the aim of Defeat-Foreign, with the means of Learning-Foreign, only want to acquire new technology, but resist new ideas, only want to consolidate the old system, but are unwilling to carry out any reform. There is an inherent contradiction between means and purposes. From the deliberate suppression and reformation of students studying in the United States after returning home, we can also see that officials for self-interest purposes, avoid making errors in line, will eventually turn to conservatism, and more conservative than the decision-making level. Despite the trend of the times, the responsibilities of these officials are still unavoidable.

[Key words] Yung Wing, [82] Oversea study, Westernization,Modern China, Sino-US Exchange

注释:

[1] 高宗鲁认为撤回原因有六点:一是陈兰彬和容闳的不和;二是留美学生的信教和剪辫;三是美国排华;四是美国海关对中国加税引起不满;五是1878年申请入军政船政学校遭拒;六是李文彬弹劾。参见高宗鲁编:《中国留美学生书信集》,珠海出版社2006年版,第4-5页;另参见梁碧莹:《陈兰彬与近代外交》,广东人民出版社2011年版,第四章。

[2] 参见容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第152、155页。

[3] 《中美天津条约续增条款》第七条,收入王铁崖编:《中外旧约章汇编》,三联书店1957年版,第1册,第263页。

[4] 建议称:“政府宜派遣颖秀青年到国外接受完美的教育,以为国家服务。妥善的留学办法是:可先选派120名学生作为一次实验,分为4批,每批30人,按年递派。学生平均年龄12-14岁,完成留学教育需15年。”参见容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第159页。

[5] 曾国藩、李鸿章:《奏选派幼童赴美肄业酌议章程折(附章程)》,同治十年七月十九日(1871年9月3日),收入《中国近代教育史资料汇编•留学教育》,上海教育出版社2007年版,第91页。

[6] 《同治十年七月十九日大学士两江总督曾国藩等奏》,收入《中国近代史资料丛刊》之《洋务运动》二,第153页。

[7] [清]蒋同寅:《办理洋务人员以何者为称职论》,收入[清]陈忠倚:《清经世文三编》卷十九《治体七》,清光绪石印本。

[8] 容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第239页。

[9] 容闳:《经理留学事务所》,收入《中国近代教育史资料汇编•留学教育》,上海教育出版社2007年版,第104页。

[10] 郭嵩焘光绪元年十月十七日自上海出发,十二月初八日抵达伦敦,见《郭嵩焘日记》第三卷上,第65-93页。

[11] 高宗鲁:《留美幼童与甲午海战》,收入氏编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第186页。

[12] [清]葛士浚编:《清经世文续编》卷一百二十《洋务二十•选派闽厂生徒出洋习艺并酌议章程疏(北洋大臣李鸿章、南洋大臣沈葆桢)》,清光绪石印本。

[13] 高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第10页。按,他是带容闳赴美的Samuel Robbin Brown的儿子。

[14] 感谢汪岚教授在与笔者谈及蔡廷幹时指出,蔡不但是近代著名外交家,并曾于1926年短期代理内阁总理,还是第一位英译中国诗集的优秀翻译家。

[15] 以蔡绍基(字述堂)为例,尽管他后来当到北洋大学校长,但仕途曲折,若非得到李鸿章、袁世凯等的提拔,其留美经历甚至不是优势而是劣势。参见[清]徐润:《徐愚斋自叙年谱》,民国十六年香山徐氏本。容尚谦也回忆说:“在以后的岁月里,我们最终以处于低微卑下的地位的方式获得了成功。”参见容尚谦:《创办出洋局及官学生历史》,收入容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第380-382页。

[16] 参见杨茂庆:《福建船政学堂赴欧留学生的贡献及其经验教训》,载《<教育史研究>创刊二十周年暨中国教育史研究六十年学术研讨会论文集》(北京),2009年。

[17] [清]葛士浚编:《清经世文续编》卷一百二十《洋务二十•选派闽厂生徒出洋习艺并酌议章程疏(北洋大臣李鸿章、南洋大臣沈葆桢)》,清光绪石印本。

[18] 李喜所:《中国近代第一批留欧学生》,载《南开学报》1981年第2期,第77-79页。

[19] [清]葛士浚编:《清经世文续编》卷一百二十《洋务二十•选派闽厂生徒出洋习艺并酌议章程疏(北洋大臣李鸿章、南洋大臣沈葆桢)》,清光绪石印本。

[20] 容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第272页。

[21] 容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第265页。

[22] 按,4批留美学生共120人,其中病故3人(潘铭钟、曹嘉爵,另1人不详),辍学23人(其中谭耀勋、容揆因信教而由美国友人帮助躲藏未归),其余94人分三批归国,留美时间最长者9年,最短者6年,只有2人(詹天佑、欧阳赓)已从大学毕业,另60名大学在读,32名中学在读。

[23] 从经费看,1881年留美学生撤回后,留欧学生的经费也不升反降,至1894年经费只剩下最多时的1/7。聘请洋员的经费支出亦是如此,经费高峰出现在同治后期至光绪前期(1866-1881),聘请范围也仅局限于海军、船政等领域。参见樊百川:《清季的洋务运动》(第一卷),上海书店2009年版,第692-697页,表11-表14。

[24] 徐国琦先生在《中国人与美国人:一部共有的历史》(Chinese and American: A Shared History,2014,Harvard)中,也认为撤回的主要原因是“美国排华浪潮”和“一开始就注定了失败的命运”,他还同意潘向明(2007)的观点,认为“容闳在官场运作上的缺乏技巧造成干扰所致”,这些观点似为本末倒置。参见徐国琦:《中国人与美国人:一部共有的历史》,四川人民出版社2019年版,第91-95页。

[25] 薛有福给凯蒂的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第11页。

[26] 上引薛有福信中表示:“回到上海后,最大的失望是发现大多数朋友已去了天津,其中有蔡绍基、吴仰曾、梁敦彦等四人将留在上海工作。唉,长年聚首的朋友,连告别的机会都没有,就天南地北的分开了,不知何年何月重能相见。”

[27] 黄开甲1882年1月28日致巴特拉夫人的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第21页。

[28] 周传谔1882年8月21日写给贝克先生的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第27页。

[29] 参见温秉忠:《一个幼童的回忆》(1923),收入高宗鲁译注:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第67页。

[30] 黄开甲1882年1月28日致巴特拉夫人的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第20页。

[31] 周传谔1882年8月21日写给贝克先生的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第26页。

[32] 黄开甲致巴特拉夫人的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第14-21页。

[33] Robert Brown给她舅母的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第10页。

[34] 佚名:《书日本报论中国学徒事》,载《申报》1881年7月22日,《申报》影印本第19册,第333a页。

[35] 佚名:《书日本报论中国学徒事》,载《申报》1881年7月22日,《申报》影印本第19册,第333a页。

[36] [清]翁同龢:《翁同龢日记》,光绪二十二年四月初三,陈义杰点校,中华书局1989年版。

[37] 容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第233-234页。

[38] 参见[美]何天爵:《真正的中国人》,徐惠敏译,光明日报出版社2013年版,第166-167页。

[39] 由波特校长执笔的致总理衙门的信,见容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社年版,第226页。

[40] 由波特校长执笔的致总理衙门的信,见容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社年版,第226页。

[41] 玛丽•L•巴特拉女士给吴夫人的信,收入高宗鲁编:《中国留美幼童书集集》,珠海出版社2006年版,第7页。

[42] [美]勒法吉:《中国幼童留美史》,高宗鲁译注,珠海出版社2006年版,第9-10页。

[43] 参见方炳焯:《留美香山幼童中的乡村教书匠》,载《中山日报》2018年9月1日。

[44] 容尚谦:《创办出洋局及官学生历史》,收入容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第380-382页。

[45] 樊百川:《清季的洋务新政》,上海书店2009年版,第319-326页。

[46] 樊百川:《清季的洋务新政》,上海书店2009年版,第629-631页。

[47] [清]李鸿章:《李鸿章全集》,时代文艺出版社1998年版,第3755页。

[48] 李剑农:《中国近百年政治史:1840-1926年》,复旦大学出版社2002年版,第116页。

[49] [清]蒋同寅:《办理洋务人员以何者为称职论》,收入[清]陈忠倚:《清经世文三编》卷十九《治体七》,清光绪石印本。

[50] 学界关于陈兰彬的研究,有Kim Man Chan, Mandarins in America: The Early Chinese Ministers to the United States, 1878-1907, University of Hawaii, 1981. 黄志豪:《中国近代外交史上的一位杰出人物──陈兰彬》,载《吴川文史》第1辑,1983年;林彬:《陈兰彬传》,载《吴川春秋》第1辑,1990年;颜清湟:《出国华工与清朝官员──晚清时期中国对海外华人的保护(1851-1911年)》,中国友谊出版公司1990年版;夏泉:《清季首驻美公使陈兰彬》,载《暨南学报》2000年第3期;贾熟村:《中国首任驻美使节陈兰彬》,载《学术研究》2002年第3期;梁碧莹:《艰难的外交──晚清中国驻美公使研究》,天津古籍出版社2004年版;李钦主编:《陈兰彬颂》,香港中国文化出版社2008年版;梁碧莹:《陈兰彬与晚清外交》,广东人民出版社2011年版等。

[51] 容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第261-262页。

[52] [清]李鸿章:《复陈荔秋星使》,收入《李鸿章全集》,时代文艺出版社1998年版,第3784页。

[53] 容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第217-219页。

[54] [清]朱祖谋:《总理各国事务大臣都察院左副都御史兼署礼部左侍郎陈公神道碑》,收入汪兆镛辑:《碑传集三编》卷十七,《近代中国史料丛刊》续编第七十三辑,文海出版社2004年版,第987页。

[55] 参见《中国近代史资料丛刊》之《洋务运动(五)》,第173页。

[56] 黄遵宪(1848-1905)在听到留美学生被撤回后,沉痛地写下《罢美国留学生感赋》,将主要责任归于吴嘉善:“新来吴监督,其僚喜官威。谓此泛驾马,衔勒乃能骑。征集诸生来,不拜即鞭笞。弱者呼謈痛,强者反唇稽:‘汝辈狼野心,不知鼠有皮,谁甘畜生骂,公然老拳挥。监督愤上书,溢以加罪辞:‘诸生尽佻达,所业徒荒嬉,学成供蛮奴,否则仍汉痴,国家糜金钱,养此将何为?’……郎当一百人,一一悉遣归,竟如瓜蔓抄,牵累何累累。”参见《黄遵宪全集》之《人境庐诗草》卷三,中华书局2005年版,第103页。

[57] 参见《中国近代史资料丛刊》之《洋务运动(五)》,第249页。《容闳自传:我在中国和美国的生活》附注十,第243-244页。《清德宗实录》卷一二四,光绪六年十一月庚辰谕军机大臣等。

[58] 容揆:《中国幼童出洋肄业局的追忆》,收入容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第369页。

[59] [美]勒法吉:《中国幼童留美史》,高宗鲁译注,珠海出版社2006年版,第37-38页。

[60] 李志茗:《“留学界之大敌”吴嘉善的再评价──兼析容闳与吴嘉善之冲突》,载《史林》1994年第期,第34-39页。另参见高红成:《吴嘉善与洋务教育革新》,载《 中国科技史杂志 》2007年第期;杨文娟:《清末数学家吴嘉善对数学的独到研究考略》,载《 兰台世界 》2014年第期。

[61] [清]李鸿章:《复郭筠仙书》(光绪三年六月朔日),收入吴汝伦编:《李文忠公(鸿章)朋僚函稿》,沈云龙编:《近代中国史料丛刊》第四辑,文海出版社2004年版,第1282页。

[62] 梁启超:《戊戌政变记》,新政诏书恭跋,中华书局1954年版,第21-22页。

[63] 容揆:《中国幼童出洋肄业局的追忆》,收入容闳:《容闳自传:我在中国和美国的生活》,石霓译注,百家出版社2003年版,第354页。

[64] 美国学者勒法吉将1872年视为转折之年,他说:“1840年和1865年战争教育淡忘以后,守旧派卷土重来,维新派又成为不受欢迎之士。1871年曾国藩去世,守旧派再占上风。”[美]勒鲁吉:《中国幼童留美史》,高宗鲁译注,珠海出版社2006年版,第9页。

[65] [美]何天爵:《真正的中国问题》,卢彦名译,南京出版社2009年版,第86页。

[66] [美]何天爵:《真实的中国问题》,卢彦名译,南京出版社2009年版,第84页。此时距何伟亚《怀柔远人》中讨论的马嘎尔尼使团与清廷发生礼仪冲突(1792)已近一个世纪,清廷显然仍不愿改变其保守作风。

[67] 郭嵩焘回国后,身处于“相戒以不谈洋务”的尴尬氛围之中。参见《郭嵩焘日记》第三卷,光绪五年(1879)四月初七,第862-863页。郭嵩焘死后,李鸿章奏请赐谥,竟遭清廷以其“所著书籍颇受外界争议”为由而拒绝。

[68] 朱维铮:《重读近代史》,中西书局2010年版,第292-294页、第297-298页。

[69] 朱维铮:《重读近代史》,中西书局2010年版,第159页。

[70] [清]胡思敬:《戊戌履霜录》卷一,收入沈云龙主编《近代中国史料丛刊》第45辑,文海出版社2004年版,第1496页。

[71] [美]何天爵:《中国人的本色》,徐惠敏译,光明日报出版社2013年版,第122页。

[72] Charles A. Desnoyers, “The Thin Edge of the Wedge”: The Chinese Educational Mission and Diplomatic Representation in the Americans,1872-1875, The Pacific Historical Review, Vol.61, No.2(1992), p.241-263.

[73] 梁启超:《戊戌政变记》,政变原因答客难,中华书局1954年版,第82-83页。

[74] 曾国藩:《遵旨复奏借俄兵助缴发逆并代运南漕》。

[75] 朱维铮:《音调未定的传统》,浙江大学出版社2011年版,第87页。

[76] [清]蒋同寅:《办理洋务人员以何者为称职论》,收入[清]陈忠倚:《清经世文三编》卷十九《治体七》,清光绪石印本。

[77] 参见李少军:《魏源、冯桂芬与横井小楠对外观之比较》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 1998年第3期;陈毅立:《近世东亚儒教的光芒 黄宗羲、朴趾源、横井小楠比较研究》,上海交通大学出版社2011年版。

[78] [清]龚自珍:《乙丙之际箸议第七》,收入《龚自珍全集》第一辑,上海古籍出版社1999年版,第6页。

[79] 郑振铎编:《晚清文选》,中国人民大学出版社2012年版,第398-401页。

[80] [清]何嗣焜编:《张靖达公(树声)奏议》卷八《遗折》,收入《近代中国史料丛刊》第二十三辑,文海出版社,第560页。

[81] 如周炽成:《最早的“香蕉人”:留学先驱容闳新论》,载《学术研究》2011年第10期;《“香蕉人”容闳与留美幼童的撤回》,载《历史教学》2012年04期。

[82] 容闳的英文译名有两种,一是Yung Wing,二是Jung Hung,见于美国清史学者恒慕义(Arther W. Hummel)编著《清代名人传》(Eminent Chinese of the Ch’ing Period)第402页“容闳”条,该条撰者为勒法吉(Thomas E. La Fargue),转引自高宗鲁编:《中国留美幼童书信集》,珠海出版社2006年版,第145页。